Makalah ini dibacakan pada Seminar Akademik 2016 Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, hari Kamis, 2 Juni 2016 di The Sahid Rich Jogja Hotel, Jl. Magelang Km. 6 No. 18, Yogyakarta.

Hadirin yang saya muliakan,

Izinkan saya mulai mencoba mengurai tema seminar ini, Seni Rupa, Desain, dan Sejarah, dengan mengutip pesan dari Bapak Bangsa Indonesia dan presiden pertama kita, Soekarno (1901–1970) berikut ini:

“Memperingati peristiwa dan tokoh sejarah bukan untuk mencari abunya, tapi untuk menangkap apinya, dan kemudian menyalakan api itu.” —Dari buku Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia, h. 86

Dilanjutkan dengan sebuah kutipan lain, kali ini dari pematung, penulis dan pendidik berkebangsaan Amerika, Lorado Taft (1860–1936):

“Kita pewaris harta yang hebat dari masa lampau: harta sastra dan seni. Harta itu tinggal diambil untuk kita miliki dan nikmati—jika kita cukup berhasrat untuk memperolehnya.” —Dari buku Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia, h. 45

Saya menerjemahkan pengertian ‘api’ dan ‘harta’ dalam kedua kutipan itu sebagai sesuatu yang bernilai, yaitu ide-ide dan nilai-nilai. Dengan demikian sejarah saya pandang sebagai jejak rekam perjalanan ide-ide dan nilai-nilai. Maka sejarah seni rupa dan desain dalam pemahaman saya adalah sejarah mengenai perjalanan ide-ide serta nilai-nilai di dalam seni rupa dan desain. Juga berbagai ide-ide dan nilai-nilai lain yang menyertainya, seperti ide-ide serta nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam konteks sejarah desain grafis, pada 23 Januari yang lalu telah diluncurkan sebuah buku yang merekam jejak perjalanan desain grafis Indonesia beriringan dengan tonggak-tonggak sejarah desain grafis dunia. Judulnya Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia (selanjutnya disingkat menjadi DGIDPDGD). Buku ini dituliskan sepanjang dua tahun, dari 2012 hingga 2014, sebagian besarnya berdasarkan data sejarah yang berhasil dikumpulkan sebelumnya di situs maya DGI (dgi.or.id) yang diinisiasi sejak 2007. Karena bukan sejarawan atau pun peneliti—saya adalah praktisi desain grafis sejak 1970-an—saya tidak melakukan penelitian atau kajian. Aktivitas saya sekadar menyusun data dan artefak yang sudah saya kumpulkan sejak 1980-an itu secara runut berdasarkan lini masanya. Tulisan ini diterbitkan oleh divisi penerbitan DGI yaitu DGI Press yang berkomitmen menerbitkan buku-buku desain berkualitas, baik dari segi isi maupun desainnya.

Namun, mengapa harus bersusah payah mengompilasi segala hal mengenai masa lalu? Lagipula, mengapa mesti repot-repot membacanya? Ada banyak contoh dalam sejarah dunia yang mencatat bagaimana orang dari masa lalu dengan pengetahuan yang telah berkembang sedemikian rupa kemudian hilang bersama lenyapnya peradaban mereka: peradaban Mesir Kuno (3.000–500 SM), Göbekli Tepe (9.000 SM atau 7.000 tahun lebih tua dari Piramida Mesir), Kerajaan Ubar, Oman (2.800–300 SM), Macchu Pichu (1450 SM), Petra (9 SM–40 M). Tak terkecuali peradaban Atlantis (9.500 SM) yang menurut Arysio Nunes dos Santos dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found—yang dikuatkan dengan hasil penelitian NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dan citraan dari satelit yang dilakukan oleh NASA, ternyata terletak di Indonesia!

Salah satu contoh yang terkenal adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir yang didirikan pada awal abad ke-3 SM. Apa pun penyebabnya, lenyapnya perpustakaan itu mengakibatkan hilangnya segudang pengetahuan leluhur yang luar biasa. Tokoh-tokoh ilmuwan yang tumbuh dan berkembang bersama Perpustakaan Alexandria di antaranya adalah Archimedes (matematikawan), Aristarchus (astronom), Kalimakhus (pujangga dan pustakawan), Claudius Ptolemaeus (astronom), Eratosthenes (pakar ensiklopedia dan pustakawan), Euklides (matematikawan), dan Galen (dokter). Apa yang terjadi pada sebuah peradaban jika seluruh pengetahuan kolektifnya musnah?

Sebagai upaya menghidupkan kembali kemuliaan di masa silam, perpustakaan ini dibangun kembali dan dibuka pada Oktober 2002 dengan nama Bibliotek Alexandria. Perpustakaan baru ini memiliki kapasitas hingga 8.000.000 buku—saat itu berisi sekitar 400.000 buku, ditambah dengan sistem komputer modern dan mutakhir yang memungkinkan pengunjung mengakses koleksi perpustakaan-perpustakaan lain. Koleksi utamanya dititikberatkan pada peradaban Mediterania bagian timur.

Betapa hebat peradaban kita sekarang seandainya saja Perpustakaan Alexandria tidak musnah. Ada begitu banyak pengetahuan, terutama pengetahuan medis yang dimiliki oleh Mesir tak lagi kita miliki saat ini. Mungkinkah kita menemukan dan memulihkannya kembali sebagian besarnya? Seberapa besar kemajuan kita jika saja tidak kehilangan dan harus menunggu untuk memulihkannya kembali? Selalu saja ada kemungkinan bahwa pengetahuan dari masyarakat yang lebih awal itu akan hilang selamanya dari kita. Berbeda dengan era-era sebelumnya di mana informasi ditorehkan di batu, informasi dan catatan perjalanan sehari-hari kita sekarang diukir pada kepingan-kepingan memori silikon. Jika itu terhapus akan sangat sulit untuk merekonstruksi kehidupan kita, mengetahui bagaimana kita hidup sebelumnya (ironis bahwa batu prasejarah memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bertahan di masa depan dibandingkan sebagian besar teknologi modern kita saat ini).

Hadirin yang saya hormati,

Maka menjelajahi buku DGIDPDGD lebih kurang sama artinya dengan mengikuti perjalanan ide-ide dan nilai-nilai. Kita diajak meneropong latar belakang terbentuknya desain grafis sebagaimana yang kita kenal sekarang. Evolusi ide-ide bisa diikuti secara gamblang pada teks utamanya. Misalnya, bagaimana pada era Bolshevik di Rusia (1917–1921) ide ‘seni untuk seni’ dilarang. Seniman yang menolak untuk mematuhinya dihukum berat. Maka berkembanglah pergerakan Konstruktivisme. Kaum Konstruktivis meyakini bahwa seni murni tidak memiliki tujuan dalam masyarakat, bahwa praktik-praktik seni seharusnya mengabdi pada tujuan-tujuan sosial. Dalam upaya menyebarkan ideologi sosialisme, kaum Konstruktivis Rusia mengadopsi prinsip-prinsip Kubisme (juga Futurisme). Mereka memakai desain grafis sebagai alat propaganda yang masif untuk mendukung perjuangan kaum Bolshevik. Tapi apa yang terjadi ketika Stalin memegang kendali kekuasaan pada 1930-an? Gaya Konstruktivisme dikecam sebagai tidak realistis, terlalu sulit untuk dipahami, atau terlalu individualistis. Program propaganda partai dianggap tidak cocok dengan citarasa estetik seniman Konstruktivis yang elitis. Desainer Konstruktivis mengalami kesulitan besar, hanya Realisme Sosialis yang diperbolehkan.

Namun, saya tidak berniat membawa hadirin sekalian ke arah pembacaan ide-ide, karena hal itu akan sama artinya dengan meringkas seluruh isi buku DGIDPDGD, yang pembacaannya mungkin akan membutuhkan waktu sampai besok pagi. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak hadirin bersama-sama menjemput nilai-nilai** yang terkandung di dalam perjalanan desain grafis, yang tersurat maupun tersirat, yang sekiranya bisa dipetik dari buku ini.

Jadi ketika menyusun buku ini, saya tidak saja menjumpai berbagai ide yang bersejarah, tapi juga berbagai nilai yang menyertainya, seperti nilai-nilai budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Namun di samping itu adalah nilai-nilai kemanusiaan (human values) yang mengandung pesan-pesan moral (baik-buruk). Hal ini menarik perhatian saya dan menimbulkan gagasan untuk mengintegrasikan pesan-pesan itu tidak saja pada teks utama buku, tapi juga pada elemen-elemen pendukungnya seperti pada deskripsi gambar, mungkin juga pada catatan kaki, hingga pada kutipan-kutipannya. Dengan demikian buku ini semoga bermakna tidak saja untuk menelusuri sebuah perjalanan, tapi juga sebagai pembelajaran atas berbagai nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya.

Berikut ini saya akan mencoba menyarikan beberapa nilai penting yang tersebar di dalam buku DGIDPDGD, tapi yang letaknya mungkin agak tersembunyi.

Nilai Kesatuan

Join, or Die (1754), kartun kampanye politik yang dirancang oleh Bapak Bangsa Amerika Serikat, Benjamin Franklin (1706–1790) yang juga seorang pengarang, politikus, ilmuwan, dan penemu; untuk mendesak agar koloni-koloni di Amerika bersatu selama Perang Tujuh Tahun (1756–1763).

Merupakan karya cukil kayu yang melukiskan seekor ular yang terpotong menjadi delapan (8) bagian. Masing-masing segmen diberi label dengan inisial salah satu koloni atau wilayah Amerika: ‘NE’ merepresentasikan New England, diikuti oleh ‘NY’ (New York), ‘NJ’ (New Jersey), ‘P’ (Pennsylvania), ‘M’ (Maryland), ‘V’ (Virginia), ‘NC’ (North Carolina), dan ‘SC’ (South Carolina). Karya ini menjadi simbol bagi perlunya bersatu dan melakukan aksi terorganisir menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Perancis dan penduduk asli Amerika pada pertengahan abad ke-18.

Dewasa ini pun, karya ini masih relevan dalam mengingatkan kecenderungan kita yang lebih suka menekankan perbedaan daripada kesatuan.

—Dari DGIDPDGD, h. 19

Dan masih seputar tokoh yang sama, Benjamin Franklin.

Nilai Kebajikan

Franklin merupakan bagian dari Abad Pencerahan pada abad ke-18 di Amerika, sebuah masa yang bersumber dari gagasan bahwa selalu ada penjelasan alami bagi setiap fenomena alam. Franklin adalah penemu teori mengenai listrik—dalam upayanya melawan takhayul yang berlangsung pada masa itu (perang antara takhayul dan sains), ketika petir dianggap sebagai kutukan Tuhan—dan kemudian menemukan penangkal petir (1749).

Franklin juga menemukan sistem perapian (1741), sistem kateterisasi (1752), alat musik glass harmonica (1761), kacamata bifokal (1784), dll. Franklin tidak pernah berniat mematenkan penemuan-penemuannya itu; pada otobiografinya ia menulis:

“…sebagaimana kita menikmati manfaat dari penemuan-penemuan orang lain, sudah seharusnyalah kita juga merasa bahagia bila memiliki kesempatan untuk melayani orang lain melalui penemuan-penemuan kita, dan ini semestinya kita lakukan dengan suka cita dan sepenuh hati.”

—Dari DGIDPDGD, h. 19

Nilai Peduli Sosial dan Peduli Lingkungan

Pada 22 Juli 1994 di Jakarta terbit sebuah majalah berwawasan lingkungan hidup yang berbasis desain grafis, Aikon! Enrico Halim menerbitkan Aikon! sebagai majalah gratis, sebagai upaya untuk mengembalikan kepada masyarakat sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari biro desain grafisnya. Aikon! memosisikan diri sebagai media yang giat mengusung isu lingkungan hidup, yang pada masa itu masih jarang diangkat oleh media massa. Sejak awal, media cetak pertama yang didistribusikan secara gratis di Indonesia ini (Nilai Peduli Sosial), menggunakan kertas daur lokal dengan memerhatikan ukuran serta aplikasi warna yang bertanggung jawab bagi lingkungan (Nilai Peduli Lingkungan). Enrico memilih menggunakan kertas ramah lingkungan sebagai bahan majalahnya atas dasar pertimbangan ekonomis dan edukatif. Pertama, dana yang tersedia tidak banyak, maka perlu disiasati dengan menggunakan materi yang murah, yaitu kertas samson kraft yang biasa dipakai sebagai bahan pembungkus (nilai ekonomis). Tapi walau sering dianggap remeh dan tidak bernilai, kertas ini akan bermanfaat dan memiliki nilai tambah bila disertai dengan gagasan yang baik (Nilai Edukatif).

—Dari DGIDPDGD, h. 206–208

Sampul depan Majalah Aikon!, Edisi No. 123, April 2001, desain grafis: Enrico Halim, ilustrasi: Samuel Indratma.

Aspek Humanis dari Desain

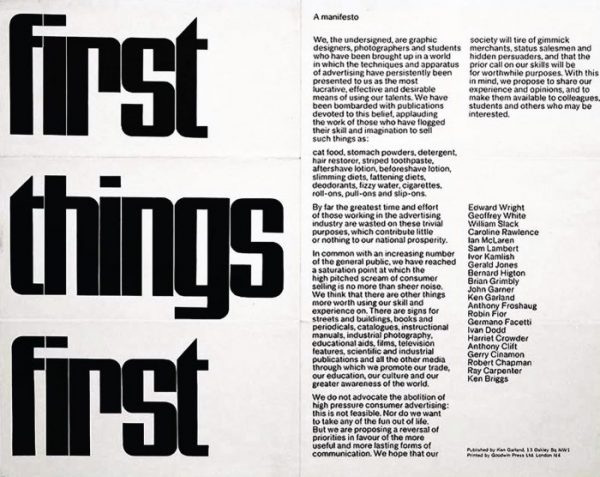

Sebagai reaksi atas kondisi masyarakat Inggris 1960-an yang lebih fokus pada arus utama periklanan komersial, sekelompok desainer dan fotografer menerbitkan Manifesto First Things First pada 1963. Manifesto ini menyerukan agar para perancang desain kembali memprioritaskan aspek humanis dari desain, seperti pada tugas-tugas pendidikan dan pelayanan publik, daripada memboroskan waktu dan talentanya demi membujuk masyarakat untuk membeli barang-barang yang tidak penting.

—Dari DGIDPDGD, h. 130–131

Aspek Holistik dari Desain

Desainer dan pemikir desain, Victor Papanek (1923–1998) adalah penganjur pendekatan yang bertanggung jawab secara moral dan holistik dalam merancang. Ia memandang desain sebagai daya bagi kebaikan; bahwa desain komersial bukanlah jalan terbaik bagi aktivitas merancang, dan desainer bertanggung jawab serta mampu memengaruhi perubahan nyata di dunia melalui desain yang baik. Didorong oleh faktor etika dan pandangan mengenai desain yang lebih baik bagi masyarakat dan dunia, ia menggugat praktik-praktik desainer umumnya pada masanya. Pada pandangannya, hanya sebagian kecil tanggung jawab desainer yang berada pada wilayah estetika.

Aspek penting lain dalam filosofinya adalah merancang segala sesuatu hingga ke batasnya yang paling sederhana dan fungsional dengan memperhitungkan konsumsi sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan serta tidak menggunakan kemasan mewah (fancy) hanya demi membuatnya terkesan lebih mahal. Bukunya Design for the Real World: Human Ecology and Social Change (1972) adalah tantangan bagi dunia desain komersial arus utama.

Dalam bukunya itu dinyatakannya:

“Desain iklan membujuk orang untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang tidak mereka miliki guna memberi kesan tertentu pada orang lain (yang sama sekali tidak peduli) adalah sebuah disiplin paling menipu yang ada saat ini.”

—Dari DGIDPDGD, h. 139

Sampul buku Design for the Real World, Victor Papanek.

Penghormatan pada Proses/Perjalanan

Buku The Roots of the Mountains, 1890. Karya William Morris (1834–1896) ini dipamerkan pada pameran Arts and Crafts 1890 dan dianggap sebagai buku dengan penampilan terbaik sejak abad ke-17.

William Morris mendedikasikan masa-masa akhir hidupnya bagi badan penerbitan yang didirikannya pada 1891, Kelmscott Press, London. Kelmscott memusatkan perhatian pada penerbitan buku-buku yang dicetak terbatas (limited-edition), serta memproduksi buku-buku dengan metode tradisional dengan menggunakan kembali teknologi cetak hand-printing dan gaya tipografi abad ke-15. Morris menerapkan prinsip-prinsip Seni dan Kriya (Arts and Crafts), merespons dengan baik metode-metode kontemporer dalam memproduksi buku dan teknik cetak litografi terutama yang dirancang agar hasilnya menyerupai cetak cukil kayu (woodcut).

Seleksi ketat atas kertas (handmade paper) dan tinta (awalnya bahkan membuatnya sendiri), dan perhatian penuh pada pengintegrasian huruf dan dekorasi pada tiap halaman bukunya membuat Kelmscott Press

menjadi penerbitan pribadi terkemuka pada masa pergerakan Seni dan Kriya, dan inspirasi utama bagi apa yang kemudian dikenal sebagai Private Press Movement. Beroperasi hingga 1898, Kelmscott Press telah menginspirasi sejumlah penerbitan pribadi lainnya, seperti: Vale Press, Caradoc Press, Ashendene Press, dan Doves Press. Dan mudah-mudahan kelak juga DGI Press.

—Dari DGIDPDGD, h. 25

Catatan:

Pesan yang ingin diteruskan melalui kisah William Morris ini adalah bahwa ketika ancaman mesin semakin meresahkan (sebagai akibat dari Revolusi Industri), kerja kekriyaan dan sentuhan yang sifatnya personal pun dirindukan kembali.

Dan apa yang terjadi pada kisaran abad ke-19 itu ternyata berulang di abad ke-21 ini. Dewasa ini, kita hidup di dunia yang hanya mementingkan hasil akhir. Tujuan menjadi segala-galanya. Proses dan perjalanan dianggap sebagai biaya yang harus dibayar. Jika bisa dipotong, maka proses dan perjalanan sedapat mungkin dihindari. Di era Fast Design ini proses dipinggirkan. Ini paralel dengan Fast Food yang sukses menghegemoni kuliner lokal. Tetapi, sebagaimana apa saja yang terjadi di dunia ini, dalam desain pun selalu timbul gerakan yang pola dasarnya menuju ke arah sebaliknya. Gejala munculnya gerakan Slow Design ini sudah bisa dilihat akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia.

Nilai Balas Budi

Ilustrasi The Death of Sukrasana, Wedha Abdul Rasyid, 2012.

Gambar ini bersumber dari kisah pewayangan Ramayana, mengisahkan Sukrasana, raksasa kerdil buruk rupa yang “tanpa sengaja” terbunuh oleh panah kakaknya sendiri yang berwajah tampan, Sumantri—justru setelah Sukrasana membantunya memindahkan Taman Sriwedari dari kahyangan ke Istana Maespati atas perintah Harjuna Sasrabahu.

Kisah ini mempersoalkan hati nurani manusia, yang ketika membutuhkan akan mengambil manfaat dari siapa saja, tetapi kemudian mencampakkannya.

Wedha adalah perintis gaya Wedha’s Pop Art Portrait (WPAP).

—Dari DGIDPDGD, h. 40

Khusus mengenai gaya WPAP ini ada kisah di balik layarnya yang sekiranya bisa dipetik, yaitu:

Semangat Pantang Menyerah dan Kerja Keras

Wedha Abdul Rasyid (lahir: 1951), ilustrator yang sejak 1977 berkarya bagi majalah Hai dan dikenal dengan ilustrasi-ilustrasinya untuk cerita Lupus karangan Hilman Hariwijaya, memulai gaya WPAP pada periode 1990–1991. Pada masa itu Wedha mulai merasakan menurunnya fungsi matanya dan juga merasa terlalu cepat lelah. Kendala fisik itu mengganggunya setiap kali harus menyelesaikan gambar sosok manusia realis, yang menurut Wedha memiliki tingkat kesulitan paling tinggi.

Dalam kondisi seperti itulah Wedha mulai memikirkan cara yang lebih mudah dalam menggambar wajah manusia—secara manual ataupun dengan menggunakan komputer—dengan membayangkan wajah manusia sebagai kumpulan bidang-bidang datar yang dibentuk oleh garis-garis imajiner. Berbeda dengan pemahaman Kubisme, WPAP menggabungkan ragam warna sehingga membentuk karakter tokoh yang digambarkan. Cara menggambar seperti ini pada awalnya diberi nama Foto Marak Berkotak (FMB) dan kelak, sebagai sebuah gaya, namanya diubah menjadi Wedha’s Pop Art Portrait.

Gaya Pop Art khas Indonesia yang berangsur-angsur diapresiasi oleh berbagai kalangan ini akhirnya melahirkan Komunitas WPAP (27 September 2010). Melalui jejaring sosial Facebook, Komunitas WPAP berkembang di seluruh wilayah Indonesia, dan di berbagai negara lainnya. Pada 2013, anggotanya telah mencapai sekitar 7.000 orang.

—Dari DGIDPDGD, h. 200–203

Ilustrasi Keluarga Cemara, Wedha Abdul Rasyid, majalah remaja Hai. Gaya menggambar Wedha sebelum menemukan gaya Wedha’s Pop Art Portrait (WPAP).

Ilustrasi karya Wedha dengan gaya Foto Marak Berkotak (FMB) cikal bakal gaya WPAP, berturut-turut menggambarkan Mick Jagger, Iwan Fals, dan grup musik Slank, 1990-an

Perkembangan gaya WPAP. The Avengers, Wedha Abdul Rasyid, 2012.

Eksplorasi terus menerus Wedha terhadap gaya yang telah diciptakannya sendiri ini membuat gaya yang dipakainya untuk menggambar potret ini telah melampaui batasan awalnya

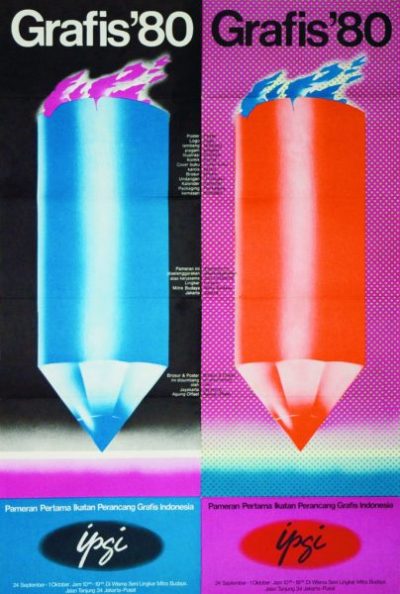

Semangat Kebersamaan

Pada kisaran 1980-an, sejumlah desainer grafis untuk pertama kalinya berkumpul (di jalan Padalarang 1A, Jakarta) guna mempersiapkan berdirinya sebuah wadah untuk berjuang bersama-sama bagi kemajuan profesi desainer grafis Indonesia. 24 September 1980, Ikatan Perancang Grafis Indonesia (IPGI) diresmikan berdirinya serentak bersama pameran besarnya, Grafis’80 di Wisma Seni Mitra Budaya, jalan Tanjung 34, Jakarta. Pameran yang pertama ini diikuti oleh 43 desainer. Karena memiliki tujuan besar bersama, perjalanan IPGI senantiasa diwarnai dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, bahkan meniadakan isu paling krusial masa itu, yaitu ITB vs Asri atau Yogya vs Bandung.

—Dari DGIDPDGD, h. 165–168

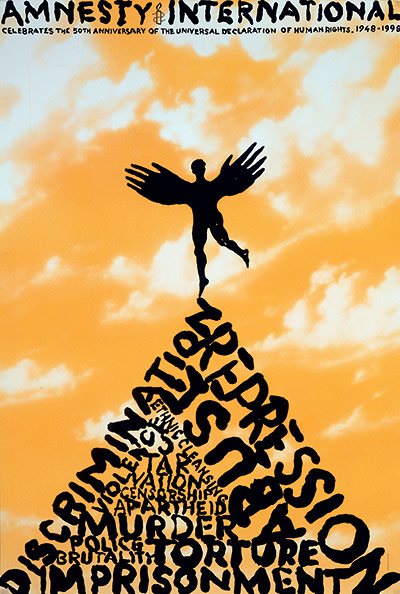

Penghormatan kepada Hak Asasi Manusia

Ratusan artis, termasuk Pablo Picasso (1881–1973) dan Joan Miró (1893–1983), menyumbang karya bagi Amnesti Internasional sepanjang 50 tahun perjalanannya.

Di situs Amnesti Internasional dituliskan:

“Jalan panjang harus ditempuh sebelum hak asasi manusia menjadi kenyataan bagi semua orang. Tapi para seniman, sebagaimana halnya dengan Amnesti Internasional, akan selalu berada di jalan itu di setiap langkahnya.”

—Dari DGIDPDGD, h. 153

Poster Prisoner of Conscience, Joan Miró (1893-1983), 1977.

Poster Universal Declaration of Human Rights, Woody Pirtle (1944–kini), 1998.

Semangat Kebangsaan/Nasionalisme

Semangat nasionalisme hadir di banyak lembaran buku DGIDPDGD. Lahirnya Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia) pada 28 Oktober 1938 di Batavia misalnya dilatarbelakangi oleh anggapan masa itu bahwa seniman-seniman lokal tidak berpotensi. Persagi dibentuk guna menjawab tantangan itu dan menjadi institusi yang menaungi para seniman lokal. S. Sudjojono (1913–1985) bertindak sebagai sekretaris sekaligus juru bicaranya. Nasionalisme yang kuat menjadi dasar ideologinya. Salah satu manifestasi yang diinginkan oleh Persagi adalah mewujudnya karakter Indonesia baru yang merupakan perpaduan nilai-nilai estetik tradisi dan modern.

Decenta (Design Center Association) yang berdiri di Bandung pada 1973 juga mengembangkan semangat nasionalisme, dalam bentuk kolaborasi anak bangsa yang mengembangkan keahlian diri, mengembangkan ilmu, pendidikan, penelitian, dan mengembangkan pemahaman ilmu dalam masyarakat, sekaligus memperlihatkan manfaat ilmunya tersebut.

Seluruh aktivitas ini bermula dari motivasi awal pendirian Decenta, yaitu sebagai reaksi kreatif terhadap kondisi dominan berkesenian pada saat itu, yang lebih meyakinkan diri bahwa pembentukan identitas akan terjadi dengan sendirinya apabila masing-masing individu dapat berkerja keras dalam berkarya. Decenta ingin mengembangkan keyakinan alternatif, yaitu berkesenian yang proaktif melakukan pencarian dengan menggali nilai-nilai tradisi, tanpa ragu-ragu membuka diri menyerap aset tradisi itu, memilahnya, kemudian mengangkatnya dan mengaktualisasikannya dengan kondisi masa kini. Proses dialog (mencari makna/reasoning, studi, dan komparasi) dengan tradisi ini harus dimulai dengan keyakinan bahwa ‘keindonesiaan’ itu ada dan harus dicari karena tidak datang sendiri atau tumbuh dengan sendirinya.

—Dari DGIDPDGD, h. 83, dan 145–148

Elemen estetik pada marmer gedung Convention Hall Jakarta karya Decenta.

Catatan:

Dalam arti luas, semangat nasionalisme bisa diperlihatkan oleh desainer-desainer Indonesia melalui kualitas karyanya. Pencapaiannya akan mengangkat nama Indonesia di kancah global.

Cinta Tanah Air

Dalam bentuk lain, pada 26 Desember lahir gerakan Indonesia Bertindak di Jakarta yang dipicu oleh keprihatinan atas terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami Aceh, sebuah ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat asal suku, golongan, agama, kelompok maupun partai, untuk bersatu melakukan sesuatu yang bisa meringankan penderitaan korban bencana. Gerakan Cinta Indonesia ini diinisiasi oleh sepasang suami-istri, Iwan Esjepe (penulis naskah iklan) dan Indah Esjepe (desainer grafis).

Upaya yang dilakukan mereka saat itu berbentuk penggalangan dana dengan cara menjual kaos di kalangan dekat di sekitarnya. “Lon mow rayeuk that lon kalon Aceh” (Indonesia: Saya menangis keras melihat Aceh) adalah kata-kata yang tertulis di atas kaos hitam dan putih yang mereka edarkan—hasil karya desain dan olah kata Indah dan Iwan—yang dicetak dengan alat sablon milik mereka sendiri. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan kaos itu mereka kirimkan ke Aceh untuk memperbaiki beberapa sekolah yang rusak di sana.

Gerakan ini terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana di berbagai daerah di Indonesia (Yogyakarta, Wasior, Mentawai), di samping kegiatan-kegiatan kampanye komunikasi massa yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mencintai negerinya, seperti kampanye Travel Warning: Indonesia, Dangerously Beautiful, yang—atas dukungan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri—telah menyebar hampir ke seluruh negara di muka bumi.

—Dari DGIDPDGD jilid ke-1, h. 239, dan konsep buku DGIDPDGD jilid ke-2

Logo gerakan ‘Indonesia Bertindak’.

Kampanye Travel Warning: Indonesia, Dangerously Beautiful di Malakastraat, Den Haag, 2007.

Kaos Indonesia Bertindak bertuliskan Change the Way You See Indonesia yang penulisan kata-per-katanya dilakukan secara terbalik, mensugestikan cara melihat Indonesia dari sisi yang berbeda.

Patriotisme dan Tanggung Jawab Warga Negara

Ketika Nazi Jerman telah menguasai daratan Eropa, Amerika tetap berdamai. Sebanyak 76% warganya memilih bersikap netral. Tetapi serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 pagi telah membangkitkan kemarahan Amerika dan melibatkan Amerika dalam PD II. Lebih dari 16 juta pria dan wanita, atau lebih dari sepersepuluh populasi, bertugas di angkatan bersenjata. Mereka yang tetap tinggal di rumah mengambil tanggung jawab sebagai ‘tentara sipil’ di berbagai segi kehidupan.

Partisipasi warga diperoleh melalui metode yang selaras dengan prinsip-prinsip masyarakat demokratis, dengan menyediakan insentif yang mendorong terjadinya tindakan-tindakan sukarela. Gagasan ini, dalam satu dan lain cara, ditemukan hampir di setiap poster: bahwa mempertahankan kemerdekaan sepenuhnya bergantung pada tanggung jawab warga negara—yang adalah pilihan bebasnya.

Dalam PD II, Amerika lebih banyak menggunakan poster daripada media lainnya sebagai alat propaganda dan yang paling banyak memproduksi poster dibanding negara-negara lain yang terlibat PD II. Sekitar 200.000 desain poster dicetak dengan berbagai tema, seperti merekrut tentara; menjaga kerahasiaan negara; meningkatkan dukungan warga sipil; mendorong investasi (war bond), produksi, konservasi; dan sebagainya. Berbeda dengan negara-negara sekutu lainnya, poster-poster Amerika menyampaikan pesan-pesan ‘positif’ seperti mengenai tanggung jawab warga negara, patriotisme, tradisi; alih-alih menyebarkan kebencian terhadap musuh.

—Dari DGIDPDGD, h. 87–90

Poster Even a little can help a lot–NOW, Al Palker, 1942.

Washington menghitung kemenangan akan membutuhkan sekitar 300 miliar Dolar—sama dengan 4,4 triliun Dolar dalam jumlah saat ini. Pemerintah bisa mengumpulkan sebagiannya dari peningkatan pajak. Sisanya diserahkan kepada masyarakat.

Untuk mengumpulkan 300 miliar Dolar pada saat itu merupakan tantangan besar, karena itu berarti harus meminta setengah populasi di AS untuk membeli surat obligasi perang. Untuk menjamin keberhasilannya, biro-biro iklan di New York merekrut ahli-ahli propaganda paling potensial di Amerika. Menyadari kekuatan Hollywood beserta selebritinya, Amerika memproduksi film dalam jumlah besar. Lebih dari 300 tokoh perfilman mengikuti kampanye Stars Over America untuk menyemangati bangsa ini. Di akhir perang, kampanye surat obligasi menghasilkan 187,5 miliar Dolar. Dari pajak 112,5 miliar Dolar, total sekitar 300 miliar Dolar yang dibutuhkan tercapai.

Poster Your Victory Garden Counts More than Ever!, Hubert Morley.

Pemerintah mendorong warga mengembangkan kebun-kebun sayur untuk membantu mencegah kekurangan pangan. Bertanam di kebun (disebut: victory garden) dianggap sebagai tindakan patriotik dan perempuan didorong untuk mengalengkan (to can) serta melestarikan makananan yang mereka hasilkan dari taman ini. Semasa perang, Amerika mengembangkan 50 juta victory garden. Ini menghasilkan lebih banyak sayuran dari total produksi komersial, dan sebagian besar dipertahankan, mengikuti slogan ”Eat what you can, and can what you can’t.”

Poster When you ride ALONE, you ride with HITLER!.

Semangat Pengabdian

Hadirin yang saya hormati,

Jika tadi saya boleh mengawali uraian ini dengan menyampaikan pesan dari presiden pertama kita, Soekarno, maka izinkan saya mengakhirinya dengan mengetengahkan nilai-nilai pengabdian yang telah diteladankan oleh direktur pertama Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), R.J. Katamsi Martoraharjo (1897–1973), yang kata sementara orang hanya bisa ditandingi oleh Ki Hadjar Dewantara, pahlawan pendidikan nasional Indonesia itu.

Semangat pengabdiannya bagi dunia pendidikan ditunjukkan secara gamblang melalui perjalanan hidupnya di Yogyakarta, sejak mengajar di MULO dan AMS, kemudian merintis berdirinya akademi seni rupa pertama di Indonesia, ASRI, dan dipercaya untuk memimpinnya. Sebagai direkturnya yang pertama, R.J. Katamsi harus menerima kenyataan bahwa ia mesti memulai semuanya dari nol. Sebuah pekerjaan besar dan berat kalau diingat bahwa semua kondisi pendukungnya waktu itu sangatlah lemah; pengalaman belum ada, sumber daya manusia sangat kurang kalau tidak boleh dibilang tidak ada, gedung dan alat-alat sebagai perangkat keras juga belum ada, begitu pun perangkat lunaknya. Sebelum memiliki gedung sendiri, perkuliahan terpaksa dilaksanakan di banyak tempat dengan basis menumpang, antara lain di rumahnya sendiri di Jalan Gondolayu 20.

R.J. Katamsi memimpin ASRI hingga masa pensiunnya pada 1958. Tapi walaupun sudah pensiun, beliau masih tetap memberi kuliah baik di ASRI maupun di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.

Walau pun di masa penjajahan Belanda R.J. Katamsi mendapat gaji 400 gulden (lebih besar dari gaji seorang dokter Jawa), pada akhir hayatnya boleh dibilang Katamsi tidak memiliki apa-apa. Namun, beliau legawa dalam soal ini sebagaimana pernah diutarakannya:

“…kalau seseorang bercita-cita ingin menjadi kaya, lebih baik jangan menjadi guru.”

Dan lebih lanjut dikatakannya:

“Pahit getir, suka dan duka sudah saya alami selama 46 tahun menjadi guru, tetapi sungguh-sungguh senang. Walau pun selama 46 tahun saya menjadi guru itu tidak menjadi orang yang kaya. Yang saya cari memang bukan kekayaan, tetapi kepuasan. Saya sudah puas jika melihat murid-murid saya menjadi orang ternama. Saya ikut bangga dan bersyukur bahwa perjuangan saya tidak sia-sia.”

—Dari DGIDPDGD, h. 111–115, dan 137

Gambar memperlihatkan Presiden Soekarno pada kunjungannya ke studio ASRI, di jalan Ngabean 5, Yogyakarta, 1955, disambut oleh R.J. Katamsi dan staf pengajar lainnya.

R.J. Katamsi beserta staf pengajarnya di depan gedung ASRI di jalan Bintaran Lor.

Demikian beberapa contoh nilai-nilai kemanusiaan yang bisa dijumpai di lembaran-lembaran buku DGIDPDGD jilid ke-1 ini. Dan masih akan banyak lagi kelak pada DGIDPDGD jilid ke-2.

Sebagai akhir kata, saya kutipkan kalimat bertuah George Orwell (1903–1950) berikut ini:

“Cara paling efektif untuk memusnahkan sebuah bangsa adalah dengan mengingkari dan meniadakan pemahamannya atas sejarah mereka sendiri.”

—DGIDPDGD jilid ke-1, h. 49

Terima kasih, semoga uraian sederhana ini bermakna dan menginspirasi generasi penerus untuk melakukan pengarsipan.

Hanny Kardinata

Bintaro, Mei 2016

Materi bahasan artikel ini dapat dijumpai dalam buku Desain Grafis Indonesia Dalam Pusaran Desain Grafis Dunia karya penulis. Mari tolak buta riwayat sendiri dan peroleh pengetahuan dengan menjumpainya.

Pesan buku DGIDPDGD di sini.

** Nilai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dipahami sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Quoted

Ketika dari mata tak turun ke hati, desain pun gagal total