[Sambungan dari: Bersua Kartini di Agora (1). Bagian terakhir dari dua bagian]

“…karena kami banyak sekali melihat peristiwa yang menunjukkan ketiadaan kasih sayang yang dilakukan orang dengan berkedok agama. Lambat laun barulah kami tahu, bukan agama yang tiada kasih sayang, melainkan manusia jugalah yang membuat buruk segala sesuatu yang semula bagus dan suci itu. Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci adalah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seseorang mutlak menjadi Kristen? Orang Budha, Brahma, Yahudi, Islam bahkan penyembah berhala pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni.” —R.A. Kartini[1]

Berkah bagi umat manusia?

Seribu lima ratus tahun berlalu. Seorang perempuan pembebas lainnya dilahirkan. Di desa Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Masih dalam kungkungan budaya patriarkal, yang seakan enggan beranjak sejak zaman Yunani Kuno, atau bahkan lebih awal. Tatkala perempuan dianggap “bukan apa-apa”. Yang “diciptakan untuk laki-laki dan untuk kesenangannya”.[2]

“Panggil aku Kartini saja” tulisnya dalam salah satu suratnya kepada sahabatnya, Stella (Estella Zeehandelaar), menyiratkan keinginannya untuk diperlakukan setara dengan siapa saja. Walau ia berhak mencantumkan gelar Raden Ajeng di depan namanya.

Sebagai putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, seorang patih yang kemudian diangkat menjadi bupati Jepara, Kartini (1879–1904) lahir dan besar di lingkungan keraton. Silsilah keluarganya konon bahkan bisa ditelusuri hingga ke istana Kerajaan Majapahit (1293–1500).[3]

3. Mata uang Republik Indonesia IDR 5 dengan gambar Kartini, 1950, dicetak oleh Thomas De La Rue & Co. Sumber: Wikimedia Commons.

Seperti Hypatia, Kartini sama-sama perempuan yang ide dan pemikirannya jauh melampaui zamannya. Rasa keadilannya berontak menolak kekangan adat istiadatnya yang turun temurun seperti keharusan tunduk pada kakak laki-lakinya, walau ia berada di pihak yang benar; tidak boleh keluar rumah (dipingit); harus kawin, karena tidak kawin adalah dosa terbesar perempuan Islam, cela terbesar bagi gadis Bumiputera dan keluarganya.

Tapi beda dengan Hypatia, pergumulan batinnya hanya bisa dituangkan dalam surat-menyurat dengan para sahabat penanya. “Rampaslah semua harta benda saya, asal jangan pena saya,” demikian penghayatannya atas senjata satu-satunya, yang berarti segala-galanya itu. Sasaran bidik “pendekar kaumnya” ini begitu luas. Selain masalah kesetaraan gender, Kartini juga menggugat keadilan sosial bagi bangsanya, serta berbagai kepincangan di dalam masyarakatnya, yang berpangkal pada belenggu kolonialisme dan feodalisme itu.

Dan, sebagaimana Hypatia, Kartini pun mempersoalkan agama-agama. Kepada Stella diutarakannya:

“Agama dimaksudkan sebagai berkah untuk kemanusiaan; untuk menciptakan pertalian antara semua makhluk Tuhan. Kita sekalian bersaudara bukan karena kita seibu-sebapa kelahiran manusia, melainkan oleh karena kita anak seorang Bapak, anak Dia, yang bertahta di atas langit.”

“Ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap. alangkah baiknya, jika tidak pernah ada agama. Sebab agama yang seharusnya justru mempersatukan semua manusia, sejak berabad-abad menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat ngeri. Orang-orang seibu-sebapa ancam-mengancam berhadap-hadapan, karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan Yang Esa dan Yang Sama.”

“Orang-orang yang berkasih-kasihan dengan cinta yang amat mesra, dengan sedihnya bercerai-berai. Perbedaan gereja, tempat menyeru Tuhan Yang Sama, juga membuat dinding pembatas bagi dua hati yang berkasih-kasihan.”

“Betulkah agama itu berkah bagi umat manusia? tanya saya kerap kali dengan bimbang kepada diri saya sendiri. Agama yang harus menjauhkan kita dari berbuat dosa, justru berapa banyaknya dosa yang diperbuat atas nama agama itu!”[4]

Dan curahan hatinya mengenai peri laku bangsanya:

“Selamanya kami maklum dan mengerti bahwa inti semua agama ialah kebaikan, bahwa semua agama itu baik dan bagus. Tetapi, aduhai! Manusia, apa yang kau perbuat dengan agama itu!”

“Yang membuat kami mempunyai rasa tak senang kepada agama adalah karena para pemeluk agama itu saling menghina, membenci, ya bahkan terkadang satu mengejar-ngejar pemeluk agama yang lain.”[5]

”Yang membuat kami menjadi orang kafir? Banyak, yaitu apa-apa yang kami lihat berselubung agama. Aduhai! Betapa tidak ada toleran dari pihak kebanyakan orang yang memegang teguh agama!“[6]

Dan bahwa agama tidak menentukan kemuliaan jiwa seseorang:

“Kami tidak peduli agama mana yang dipeluk orang atau bangsa mana dia. Jiwa besar tetaplah jiwa besar, akhlak mulia tetaplah akhlak mulia. Hamba Allah ada pada tiap-tiap agama, di tengah-tengah tiap bangsa”[7]

Kartini, yang menolak fanatisme agama itu tentu akan merasa pedih dan sedih bila hidup di masa sekarang, menyaksikan semakin tingginya angka kasus kekerasan berbasis agama di negerinya beberapa tahun terakhir ini. Kasus-kasus yang tak luput dari sorotan dunia internasional.

Tetapi, seperti yang selalu diingatkan oleh meditator Jiddu Krishnamurti pada hampir tiap sesi ceramahnya tentang kehidupan: apakah kita bisa melihat wajah kekerasan dengan jelas—bukan hanya di luar diri kita tapi juga di dalam diri kita? Yang artinya bebas total daripadanya, bukan karena berniat menyingkirkannya? Apakah kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa pikiran kita yang terkondisikan, serta struktur masyarakat di mana kita hidup itu telah menghalangi kita melihat fakta, dan terbebas sepenuhnya darinya?

“You say, `I will think about it; I will consider whether it is possible to be free from violence or not. I will try to be free.’ That is one of the most dreadful statements you can make, `I will try’. There is no trying, no doing your best. Either you do it or you don’t do it. You are admitting time while the house is burning. The house is burning as a result of the violence throughout the world and in yourself and you say, `Let me think about it. Which ideology is best to put out the fire?’ When the house is on fire, do you argue about the colour of the hair of the man who brings the water?”

“Fear, pleasure, sorrow, thought and violence are all interrelated. Most of us take pleasure in violence, in disliking somebody, hating a particular race or group of people, having antagonistic feelings towards others. But in a state of mind in which all violence has come to an end there is a joy which is very different from the pleasure of violence with its conflicts, hatreds and fears.” —Jiddu Krishnamurti, Freedom from the Known (1969), Chapter 6

Bumi manusia

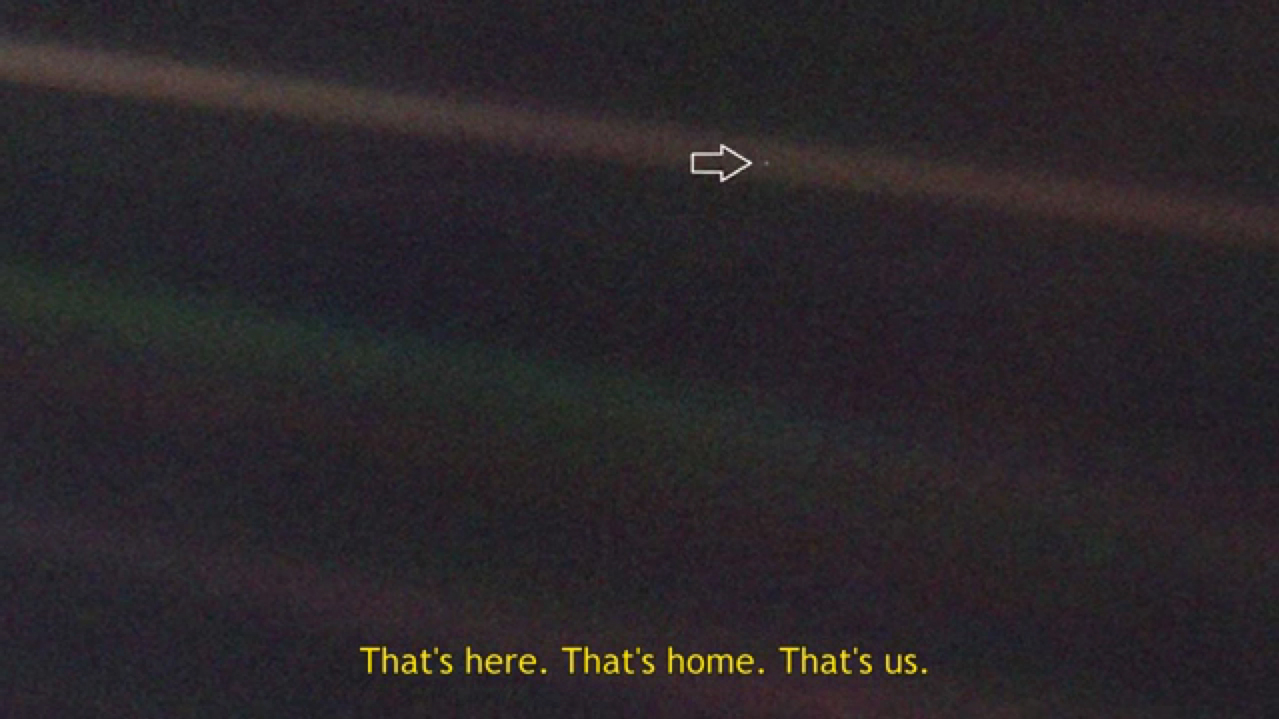

Nukilan perjalanan kedua perempuan pencinta kemanusiaan, Hypatia dan Kartini ini, melebur di masa kini pada sebuah noktah biru muda (Pale Blue Dot)[iii] di angkasa raya yang bernama planet Bumi; dalam sebuah renungan tentang kekerasan tak berkesudahan yang dilakukan atas nama ribuan doktrin. Narasi disampaikan oleh astronom Amerika, Carl Sagan (1934–1996) melalui film berdurasi empat menit yang dipetik dari bukunya Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (1994).

Film yang dilatari musik elektronik Vangelis (l. 1943), Heaven and Hell (1975) ini bisa diakses di kanal YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=n5khU_6o7lc

Atau di sini.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4PN5JJDh78I]

.

“Dari titik pandang sangat jauh, Bumi terlihat tak terlalu spesial. Tapi bagi kita, tidaklah demikian.”

“Pandanglah lagi noktah itu. Di situ, itu rumah kita, itu kita. Di situ hidup setiap orang yang kau cintai, semua yang kau kenal, semua yang pernah kau dengar tentangnya, setiap manusia yang pernah ada, dalam kehidupan mereka.”

“Seluruh suka dan duka kita, ribuan agama, ideologi, dan doktrin ekonomi, setiap pemburu dan pencari makan, setiap pahlawan dan pengecut, setiap perajut dan perusak peradaban, setiap raja dan rakyatnya, setiap pasangan muda yang saling jatuh cinta, setiap ibu dan ayah, anak penuh harapan, penemu dan penjelajah, setiap guru moral, setiap politisi korup, setiap “superstar”, setiap “pemimpin tertinggi”, setiap orang suci dan pendosa, dalam sejarah spesies kita ini—berada di atas setitik debu yang melayang disinari matahari itu.”

“Bumi adalah panggung kecil di Semesta maha luas. Pikirkanlah sungai-sungai dialiri darah yang ditumpahkan oleh para jenderal dan kaisar, agar dalam kejayaan dan kemenangannya, mereka boleh menjadi penguasa sesaat di sebagian kecil titik itu. Renungkanlah kebengisan tiada akhir, yang dilakukan oleh penghuni salah satu bagiannya, terhadap warga di sudut lain titik—yang besarannya dalam foto tak sampai satu piksel [penulis] itu[iii]; betapa seringnya mereka salah paham, alangkah inginnya mereka membunuh yang lain, betapa membaranya kebencian di antara mereka.”

“Sikap kita, keegoisan kita, delusi atas posisi istimewa kita di Alam Semesta, ditantang oleh noktah biru muda ini. Planet kita berupa titik kecil yang kesepian di kegelapan kosmik yang menyelubunginya. Dalam serba ketakjelasan, di dalam kemahaluasan ini, tak ada petunjuk yang akan menolong kita dari peri laku kita sendiri.”

“Ibu Pertiwi satu-satunya tempat yang bisa menopang kehidupan sejauh ini. Tak ada tempat lain, setidaknya di masa depan terdekat, di mana kita bisa bermigrasi. Mengunjunginya, ya. Menetap, belum saatnya. Suka atau tidak, untuk saat ini, hanya Bumi tempat kita bisa melangkah.”

“Telah diketahui bahwasanya astronomi merupakan pengalaman kerendahhatian dan pembentukan watak. Mungkin tak ada gambaran lebih baik tentang kebodohan manusia karena kesombongannya, sebaik yang dicitrakan oleh foto dunia kecil kita yang jauh ini[iii]. Bagi saya, foto ini menekankan tanggung jawab kita untuk berlaku lebih baik satu sama lain, dan untuk melestarikan serta menghormati Pale Blue Dot, satu-satunya rumah yang kita kenal ini.”

Hanny Kardinata

Tangerang Selatan, Hari Kartini, 21 April 2017

———

[iii] Pale Blue Dot adalah judul foto planet Bumi, yang diambil pada 14 Februari 1990 oleh pesawat antariksa nirawak Voyager 1 yang saat itu berada 6,4 miliar kilometer jauhnya dari Bumi (merupakan benda buatan manusia terjauh dari Bumi). Di dalam foto itu, Bumi, tampak hanya sebagai sebuah noktah biru muda (kurang dari 1 piksel), setitik debu. Itulah Bumi manusia, rumah kita!

———

[1] Sutrisno, Ny. Sulatin. Surat-Surat Kartini: Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya, Penerbit Djambatan, 1979, h. 293 [kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri, 12 Desember 1902]

[2] Id, h. 55 [kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri, Agustus 1900]

[3] Kartini. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini

[4] Sutrisno, Ny. Sulatin. Surat-Surat Kartini: Renungan Tentang dan Untuk BangsanyaPenerbit Djambatan, 1979, h, 18–19 [kepada Nona E.H. Zeehandelaar, 6 November 1899]

[5] Id, h. 230 [kepada Ny. Van Kol, 21 Juli 1902]

[6] Id, h. 254 [kepada Ny. Van Kol, 20 Agustus 1902]

[7] Id, h. 333 [kepada Tuan Dr. N. Adriani, 5 Juli 1903]

***

[Bersambung ke Yang Ditabur, yang Dituai (1), dituliskan untuk merayakan Hari Bumi, 22 April 2017]

Untuk membaca tulisan lainnya sila klik di sini.

Quoted

Designers need to think about others for the sake of improving the human existence. What we have received is a gracious blessing. Without it, we are nothing. Which is why we need to give it back.