Setumpuk pistol merah jambu menyambut pengunjung ruang pamer Erasmus Huis sepanjang Oktober 2015 lalu. “Apa yang akan Anda lakukan seandainya kerupuk ini menjadi pistol beneran?” demikian tulisan yang kemudian menyapa dari atas meja yang mendampinginya. Setumpuk pistol kerupuk berwarna lembut itu telah menyarukan kekerasan dari sosok senjata api dengan kekopongan isi yang membentuknya; sebuah cemooh terhadap delusi kuasa dari para pemangku militer dan rekan-rekannya. Pistol kerupuk adalah satu dari karya yang turut ditampilkan dalam “The Life and The Chaos: Objects, Images, and Words”, pameran yang menampilkan arsip dan obyek karya FX Harsono usai penghargaan bergengsi, Prince Claus Award.

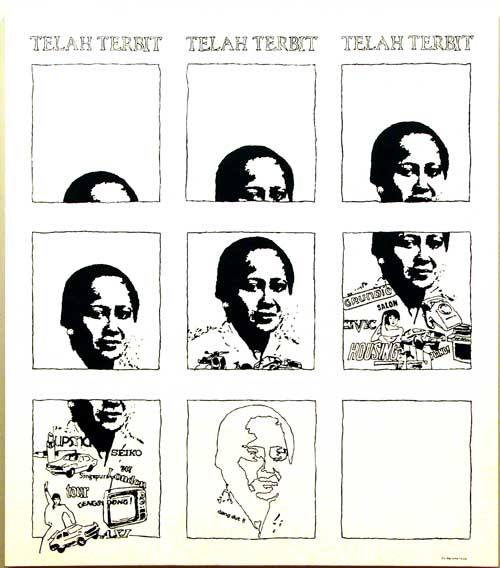

Atas Peristiwa Desember Hitam dan dicetuskannya Gerakan Seni Rupa Baru, FX Harsono telah menjadi ikon dalam skena seni rupa kontemporer Indonesia. Panitia Penghargaan Joseph-Bastelier Award menyebutnya sebagai seniman yang telah setia menyuarakan gagasan pro-demokrasi lewat penciptaan karya seninya. Sepanjang empat dekade, FX Harsono memang konsisten merefleksi kondisi sosial politik dalam karya-karyanya. Selepas tumbangnya Orde Baru, karya-karya FX Harsono bahkan konstan mengangkat problematika terkait identitasnya sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa.

Tak hanya sebagai seniman, FX Harsono juga pernah berkiprah sebagai desainer grafis lewat studio yang ia dirikan bersama Gendut Riyanto di dekade awal kemunculan profesi desain grafis di Indonesia, Gugus Grafis. Harsono juga berperan sebagai salah satu pendiri Ikatan Perancang Grafis Indonesia (IPGI), salah satu tonggak awal dimasyarakatkannya profesi desainer grafis di tanah air.

Atas luasnya cakrawala pemikiran FX Harsono dan konsistensinya dalam upaya merefleksi kondisi kehidupan yang mengelilinginya, Desain Grafis Indonesia pun mengunjungi seniman kelahiran Blitar 66 tahun silam ini di studionya di Bintaro, Tangerang Selatan. Tak hanya melihat kembali periode kemahasiswaannya, kami juga membahas ideologi dan semangat FX Harsono dalam berkarya, serta pandangannya tentang desain grafis, dulu dan kini.

Wawancara ini kami bagi ke dalam dua bagian, bagian pertama akan banyak membicarakan gagasan kesenimanan dan karya-karya FX Harsono yang tak dapat lepas dari pandangannya terhadap identitas, kondisi sosial, serta politik. Bagian kedua, kita akan lebih banyak berbicara tentang relasi FX Harsono terhadap desain grafis serta amatannya terhadap cara pandang dan pola pikir desainer grafis Indonesia di era sekarang ini.

Selamat terinspirasi.

BAGIAN I

FX HARSONO: SOSIAL-POLITIK ITU WAJAH INDONESIA

Kami tertarik untuk melihat kembali pada masa-masa Anda sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa Seni Murni di ASRI waktu itu, apa yang Anda cari/lakukan? Pada masa-masa Anda kuliah dulu ada ketegangan antara kurikulum Bandung (ITB) yang disebut kebaratan, dengan upaya pencarian keindonesiaan di Yogya (ASRI). Apakah kondisi itu mempengaruhi Pak Har berkarya sebagai mahasiswa?

Sebetulnya bukan persoalan Bandung dan Yogya, tapi memang waktu itu saya merasa bahwa di dalam lembaga pendidikan ini metode pendidikan dan kurikulum itu masih terlalu mengikuti pemikiran Barat yang terlalu konvensional. Barat yang konvensional, ya, bukan Barat yang eksperimental. Kami menginginkan agar eksperimentasi lebih diberikan ruang, karena kami merasa bahwa kalau hanya itu-itu saja, bagaimana kita bisa berkembang? Kemudian untuk melakukan eksplorasi terutama berkaitan dengan persoalan identitas juga; itu kan kita enggak pernah tahu melakukan eksplorasi persoalan identitas itu.

Kita ‘kan diajarin seni lukis ya seni lukis yang kayak begitu, sejarah ya seni rupa Barat. Kita enggak pernah dapat sejarah seni rupa Indonesia. Kita juga merasa bahwa untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru tidak pernah diberi ruang.

Karenanya kita banyak melakukan kegiatan [soal] itu. Dan kebetulan, justru kita bertemu dengan teman-teman Bandung. Teman-teman Bandung yang kurang lebih memiliki pemikiran yang samalah, sehingga kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa diskusi, kemudian kita buat kegiatan bersama.

Pengajaran seni rupa yang konvensional itukah yang kemudian Pak Har dan teman-teman dobrak lewat Gerakan Seni Rupa Baru?

Ya. Dorongan utamanya sebetulnya adalah seniman-seniman senior yang pada waktu itu mempertanyakan: seni lukis Indonesia bagaimana sih? Ada enggak sih? Kemudian terjadi perdebatanlah antara Oesman Effendi dan Sudjojono. Oesman Effendi mengatakan bahwa tidak ada seni lukis Indonesia, Sudjojono mengatakan ada. Kita sebagai orang muda kemudian bertanya apakah betul yang dikemukakan oleh mereka? Kita melihat bahwa cara kedua-duanya melihat persoalan keindonesiaan ini berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Beda dengan generasi yang lebih muda. Misalnya: para senior itu kalau mau membicarakan identitas, ya bicara mengenai tradisi.

Kita melihatnya: tradisi yang mana? Wah. Tradisi Jawa? Tradisi Bali? Apakah tradisi Jawa itu bisa merepresentasikan Indonesia? Itu yang juga menjadi perdebatan kita kalau ngomong soal tradisi. Kenapa kita enggak ngomong mengenai persoalan-persoalan sosial-politik? Padahal, persoalan sosial-politik di Indonesia semuanya sama di bawah rezim Soeharto. Itu juga yang menjadi concern kita.

Lalu kemudian, itu bercampur baurlah antara pendidikan, persoalan pendidikan, dan sebagainya. Itulah yang mendorong kita untuk ketemu dengan teman-teman di Bandung kemudian membuat Gerakan Seni Rupa Baru. Tapi, Gerakan Seni Rupa Baru juga diawali dengan pemecatan dan protes kita di Jakarta waktu itu yang dikenal dengan Desember Hitam.

Dalam pernyataan Bapak soal Desember Hitam, Bapak menyebutkan bahwa “Para seniman muda justru mempertanyakan, apakah menampilkan kebudayaan masa lalu dan kesenian tradisi lokal suatu etnis tertentu bisa merepresentasikan ke-Indonesiaan yang sangat beragam ini? Bukankah semua itu lebih diwarnai dengan eksotisisme? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong para seniman muda untuk lebih bergairah dalam melakukan eksplorasi pemikiran, teknik dan medium dalam penciptaan.” Mengenai pemikiran, Anda tadi sudah sempat menjelaskan. Lalu, bagaimana dengan teknik dan medium, baik pada waktu itu, maupun korelasinya dengan pengkaryaan Bapak sekarang?

Begini. Waktu itu kan kita melihat bahwa kalau kita mau ngomongin Indonesia, sementara kita menggunakan medium-medium yang dari Barat: medium seni lukis, melukis di atas kanvas, patung, dan sebagainya. Pasti orang akan melihat bahwa pasti si A ini sedang membuat lukisan. Coraknya apa? Oh, coraknya Realis, atau Impresionis, atau apa. Segera mereka akan memakai teori-teori Barat itu untuk menganalisa karya itu. Sehingga, saya melihat bahwa kalau seperti ini kita akan mentok. Kita akan melihat dengan kacamata Barat. Lantas, bagaimana caranya? Ya kita jangan pakai medium mereka. Kita jangan pakai medium yang selama ini dapat diidentifikasi sebagai seni lukis, seni patung, seni grafis yang mana medium-medium itu adalah pada jalur yang biasa dipakai oleh seniman pada waktu itu. Kita menyebutnya sebagai mainstream, arus utama.

Kita kemudian bertanya: terus bagaimana? Kita mencari medium yang apa? Kita kemudian mencoba mencari medium yang tidak bisa dikenali sebagai medium-medium yang konvensional itu. Itu kemudian yang kita pikirkan. Lalu tekniknya bagaimana? Kalau kita sudah memikirkan mediumnya di luar itu, ya sebaiknya kita tidak memakai teknik yang konvensional juga. Itu yang kita pikirkan. Diskusi itu cukup lama. Kita mulai memikirkan persoalan itu dari 1973 sampai 1975—dua tahunlah kita ngobrol.

Sampai akhirnya, kita bilang kalau begitu kita gini aja: apa saja yang kita temui, yang bisa merepresentasikan persoalan-persoalan sosial politik yang ada di Indonesia, kita ambil saja sebagai metafor dari ide kita.

Kemudian, kita taruh aja gitu di galeri, ditambah dengan sesuatu yang tidak harus yang kita kerjakan sendiri. Padahal, di dalam pemikiran-pemikiran atau ideologi seni lukis yang sebelumnya, kalau mau melukis atau membuat seni lukis itu harus menggunakan tangan kita, karena [tangan] ini merupakan jarum seismograf dari rasa kita, dari emosi, dan sebagainya. Kemudian kita berpikir bahwa, seniman itu ‘kan membuat karya tidak hanya berdasarkan emosi, tapi juga melalui ide yang dapat muncul dari rasio. Jadi, emosi tidak harus diwakili dengan tangan. Itu yang kita pikirkan. Kalau begitu kita bisa membuat karya dengan cara memakai tangan orang lain. Minta tukang untuk membuat, semacam itu.

Pemikiran itu sebetulnya bertolak atau menolak suatu ideologi yang kemudian ketika pada tahun 1992 atau 1993 saya mendapat undangan seminar di Salatiga dari Ariel Heryanto dari Satya Wacana soal postmoderisme, di situ saya baru tahu bahwa ternyata apa yang kita pikirkan waktu itu adalah: kita menolak modernisme. Bahwa di dalam pemikiran modernisme itu kalau kita mencipta karya harus dengan tangan sendiri, karya itu sifatnya tunggal, karya itu menunjukkan karakter senimannya, emosi, dan sebagainya. Sementara kita mengatakan bahwa seni itu tidak harus tunggal, tidak harus dibuat dengan tangan kita. Cara menunjukkan diri kita tidak harus dengan emosi, tapi bisa dengan ide yang lain. Ternyata apa yang kita lakukan waktu itu adalah menolak suatu ideologi, yaitu modernisme itu. Kita juga baru tahu ketika Ariel mengatakan bahwa Gerakan Seni Rupa Baru itu adalah suatu gerakan kesenian yang dapat dilihat dan dianalisis melalui pemikiran-pemikiran postmodernisme. Postmodernisme itu apa lagi? Gitu. Waktu itu kita benar-benar tidak tahu dan baru sadar kemudian kita pelajari apa postmodernisme itu.

Di pernyataan itu Bapak juga menyebutkan bahwa “pendidikan yang masih mengetengahkan teknik sebagai yang utama dalam penciptaan seni rupa, maka konsep, teori dan diskursus dalam seni dan kebudayaan bukan menjadi yang utama.” Bagaimana Anda melihat hal ini?

Pendidikan itu sendiri? Masih begitu.

Masih begitu—masih teknik yang diutamakan?

Masih teknik yang diutamakan, tapi tidak seluruhnya. Artinya bahwa beberapa lembaga pendidikan seperti ITB yang mengajarkan Seni Murni itu mulai menyadari cara itu tidak benar. ITB memang memiliki tradisi penciptaan yang berbeda dengan ASRI (sekarang ISI). ITB lebih mengedepankan menganggap bahwa yang namanya teori itu penting juga dari dulu, sehingga mereka menghasilkan teori dengan baik.

Nah, saat sekarang ini dengan pemikiran-pemikiran semacam itu, sebetulnya lembaga-lembaga pendidikan seperti ITB cukup lumayan dalam mengajarkan teori yang akan menjadi landasan dari diskursus atau wacana dari penciptaan karya seni. Sementara itu, di ISI hingga saat sekarang ini, mereka masih merasa seperti itu. Kemarin ketika saya ketemu dengan rektor ISI yang juga teman saya sendiri, dia mengatakan bahwa memang sekarang ini sebetulnya sudah berubah kondisi penciptaan itu. Pendidikan di ISI sendiri dari segi kurikulum, mereka sudah mencoba untuk membuat perubahan. Tetapi, materi pengajar atau sistem pengajarannya baik dosen dan sebagainya masih belum banyak berubah.

Mereka masih menganggap bahwa teknik itu suatu hal yang penting. Buat saya, ini yang agak mengkhawatirkan, karena di dalam penciptaan karya seni sudah terjadi perubahan besar.

Maka dari itu, jika kita lihat sekarang ini, banyak seniman yang latar belakangnya bukan dari lembaga pendidikan seni murni. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa itu sudah berubah. Proses penciptaan dalam seni rupa itu berubah banyak sekali.

Jika kita membahas soal konsep, pada saat kapan akhirnya Anda tiba pada titik balik dan melihat bahwa seni itu tidak bebas nilai?

Pada tahun 1974 menjelang tahun 1975, kita melihat dan berpikir bahwa kalau kita ingin melihat Indonesia saat sekarang ini, persoalan apa yang paling bisa kita lihat dan bisa merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan? Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau kita bicara soal tradisi. Apakah Jawa itu mewakili Indonesia? Apakah Bali mewakili Indonesia? Apakah Minang mewakili Indonesia? ‘Kan enggak.

Ternyata bahwa yang namanya sosial dan politik itu mewakili Indonesia, bisa merepresentasikan Indonesia, karena persoalan sosial politik itu terjadi di mana-mana itu sama, karena berada di bawah pemerintahan yang sama yang melakukan represi.

Sehingga saya melihat hal inilah barangkali yang dapat kita angkat untuk menunjukkan identitas kita.

Setelah Orde Baru tumbang dan kita masuk ke masa Reformasi, apakah Anda melihat bahwa pola itu tetap terjadi dengan sama, sehingga sosial-politik masih tetap bisa mewakili keindonesiaan itu?

Ya. Sekarang ini, setelah reformasi itu ‘kan terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan politik pasti akan berakibat pada perubahan sosial, termasuk perubahan kebudayaan dengan masuknya teknologi informasi, dan lain sebagainya itu. Sehingga, identitas ini menjadi sangat cair kembali. Kita tidak lagi bisa mencari atau mengidentifikasi Indonesia atau mengangkat persoalan Indonesia hanya dari persoalan sosial-politik saja, karena persoalannya begitu luas dan sangat cair.

Dari situ kemudian saya mencoba untuk memikirkan: oke, kalau begitu saya tidak lagi fokus pada persoalan identitas saja, karena kita mau bicara identitas yang mana? Oke, kalau begitu saya bicara tentang persoalan saya, persoalan saya sebagai bagian dari masyarakat ini, yang mungkin mewakili suatu kelompok masyarakat tertentu atau persoalan tertentu.

Yang tadinya saya melihat persoalan itu ada di luar sana—di masyarakat—kini saya melihat bahwa persoalan ini ada di dalam diri saya sendiri.

Saya sebagai seorang keturunan Tionghoa, yang juga mendapatkan diskriminasi. Itu yang menjadi persoalan yang coba saya angkat. Kenapa saya angkat? Karena ketika saya mencoba mempertanyakan siapa diri saya sendiri, maka tiba-tiba saya merasa: iya, ya, siapa saya ini? Identitas saya itu apa? Sebagai orang Indonesia? Sebagai orang Tionghoa? Atau sebagai apa? Sampai akhirnya saya menyadari bahwa saya adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa.

Sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa, saya ingin mencoba melihat persoalan identitas saya ini dari sisi mana? Dari sisi kebudayaan? Gak bisa. Kebudayaan mana yang mau saya pakai? Kebudayaan Indonesia yang mana? Apakah kebudayaan Jawa? Apakah saya orang Jawa? Apakah saya memahami kebudayaan Jawa? Enggak. Apakah saya sebagai Tionghoa? Ternyata saya juga tidak memahami kebudayaan Tionghoa, karena sejak 1965/1966, Pemerintah sudah tidak lagi menjadikan kebudayaan Tionghoa sebagai kebudayaan yang patut atau perlu dihadirkan dalam Indonesia ini. Dari situ kemudian saya menyadari bahwa persoalan identitas saya tidak lagi bisa dilihat dari sisi kebudayaan.

Saya sebagai orang Indonesia adalah orang Indonesia yang hybrid, yang menerima informasi dan kebudayaan dari mana-mana.

Dari kebudayaan urban, kebudayaan Jawa kampung, dari kebudayaan Cina yang sedikit. Jika saya menelusuri identitas saya barangkali dari sejarah.

ST Sunardi menyebut karya Pak Harsono sebagai proses retraumatisasi, misalnya saja dalam karya Menulis dalam Hujan (2011) di mana Anda menuliskan berkali-kali nama Anda untuk kemudian tersapu terus oleh hujan. Dalam pengerjaan karya-karya sebagai pencarian identitas yang hybrid itu, apa yang Anda temukan?

Setelah saya merasa bahwa saya adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa yang hybrid, dan kemudian saya mencoba melihat sejarah—sejarah saya. Dari situ kemudian baru terbuka persoalan-persoalan saya sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa ini: oh, saya pernah punya nama Cina, saya pernah sekolah di sekolah Cina, saya pernah merasakan diskriminasi sebagai orang Indonesia keturunan Cina.

Itu semua mulai terbuka dan kemudian saya baru menyadari bahwa saya dulu pernah berusaha untuk mengingkari identitas saya sebagai seorang keturunan Tionghoa. Seolah-olah bahwa saya ini bukan keturunan Tionghoa, saya sebagai seorang Indonesia asli.

Seolah-olah seperti itu. Juga kebetulan sekali sejak kecil saya ikut nenek saya yang seorang Jawa dan saya bergaul dengan teman-teman di kampung saya, sehingga perilaku saya sebagai seorang Tionghoa itu tidak ada lagi sama sekali. Justru perilaku saya lebih seperti orang Indonesia yang kampung, atau Jawa yang kampung seperti itu, sehingga masyarakat tidak terlalu mempermasalahkah itu.

Kemudian saya mulai menyadari setelah Gus Dur membuat peraturan baru bahwa sekolah boleh mengajarkan bahasa Mandarin, orang Tionghoa boleh [menjalankan tradisinya], saya mulai menyadari bahwa: oh iya ya, ada suatu persoalan dalam diri saya ini; yaitu persoalan-persoalan identitas saya yang belum terselesaikan.

Ada persoalan-persoalan penolakan terhadap identitas saya yang dulu pernah lakukan.

Nah, ketika saya mulai menulis [nama di dalam Menulis dalam Hujan] ini, kemudian saya bisa menyatakan bahwa saya adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. Sebelumnya saya tidak berani melakukan itu. Ketika saya berani melakukan itu, ada semacam healing dalam diri saya. Ketika saya menuliskan ini, ini adalah katarsis, adalah healing dari trauma saya dan keinginan saya untuk menolak persoalan-persoalan identitas itu. Sehingga, beberapa orang menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini sebagai proses healing gitu.

Anda sempat singgung mengenai represi sebelumnya. Bagi Anda, apa itu demokrasi?

Demokrasi itu ‘kan artinya setiap orang boleh menentukan pilihannya sendiri, boleh menyatakan pemikirannya secara bebas, boleh menentukan pilihan hidup, ideologi, dan asas politiknya. Itu kan yang tidak terjadi pada masa Orde Baru, bahwa seseorang tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Orang Cina tidak boleh menjadi militer. Orang Cina tidak boleh masuk dalam area politik. Itu kan sebuah pembatasan. Masyarakat tidak boleh melakukan kritik. Itu pembatasan. Tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan untuk pemilihan politik itu pun juga sebetulnya tidak benar. Tidak sebenarnya, tidak jujur. Artinya ada perbuatan curang lain yang artinya pilihan politik kamu itu kalah.

Dan Anda melihat bahwa seni itu menjadi suatu medium yang penting untuk menyuarakan gagasan demokrasi itu?

Seni adalah salah satu medium yang bisa merepresentasikan inspirasi-inspirasi yang sifatnya demokratis.

Melalui seni, kita bisa menyuarakan itu. Melalui politik, kita sulit sekali untuk menyuarakan itu, meski pada seni pun dibatasi pada waktu itu. Memang sekarang menjadi lebih demokratislah untuk menyuarakan pendapat.

Sebagai seniman, Anda merasa memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat?

Iya. Karya seni itu menurut saya itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang seniman kepada masyarakatnya.

Saya tidak setuju dengan pemikiran [bahwa] seniman itu adalah makhluk jenius yang hidup di menara gading dan tidak peduli dengan persoalan-persoalan di luar dirinya. Itu saya tidak setuju sama sekali.

Itu sejak tahun 1975 saya menolak: bahwa seniman itu tak harus hidup di dalam menara gading. Seniman itu bagian dari masyarakatnya; karya-karyanya merefleksikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakatnya.

Anda juga seorang Penasihat di Koalisi Seni Indonesia. Anda melihat bahwa koalisi seniman menjadi hal yang penting dalam masa-masa reformasi sekarang ini?

Iya. Kenapa? Karena sampai saat sekarang ini selalu kesenian tidak ditempatkan dalam pembangunan dengan benar. Selalu pembangunan itu orientasinya: ekonomi, sosial, politik. Kebudayaan tidak pernah menjadi bagian dari pembangunan. Itu sejak Orde Baru, bahkan sampai sekarang. Maka dari itu, kita menganggap bahwa seniman dan kelompok kesenian ini mendapat dukungan untuk menyadarkan dan membantu mereka agar mereka memahami persoalan-persoalan untuk menghadirkan kesenian sebagai bagian dari pembangunan Indonesia ini; termasuk pembangunan mental dan sebagainya.

Anda pernah membuat comission works?

Sampai sekarang ini… belum.

Kenapa?

Saya pernah mencoba. Ada orang yang memesan dan saya buatkan. Kemudian saya merasa kecewa, dan akhirnya tidak saya lanjutkan. Kemudian saya mengatakan, “Maaf, saya tidak bisa untuk meneruskan lagi. Kalau mau membeli karya saya, ya beli karya saya yang ada saja.”

Kenapa? Karena seringkali apa yang mereka pesan itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Misalnya sekarang ini. “Pak Harsono, mbok melukis tema-tema yang dulu.” Waduh, saya sudah enggak lagi pada tema yang lalu. Saya sudah berada pada tema yang saya sekarang kerjakan. Kalau saya harus kembali ke sana, terus apa? Ini menjadi sebuah kesulitan, karena penciptaan karya saya selalu berdasarkan riset. Misalnya sekarang ini saya sedang mengerjakan suatu proyek sejak tahun 2010 yang saya riset terus sampai sekarang ini. Saya belum tahu kapan saya akan berhenti. Nah kalau saat sekarang tiba-tiba [ada yang bilang] “Pak Harsono, mbok bikin karya yang dulu lagi, gitu.” Waduh. Itu seolah-olah saya harus break dari [riset dan proyek] ini. Waduh, enggak deh. Saya bukan tipe seniman yang seperti itu, sehingga barangkali memang secara ekonomi atau dilihat dari pasar, saya tidak seberuntung seniman-seniman yang lain. Toh masih ada kok kolektor yang mau beli karya-karya ini. Ya, enggak apa-apa.

***

Bersambung ke (Bagian 2—Habis) FX Harsono: Desainer Grafis itu Harus Punya Idealisme.

Quoted

Some nature is better polluted by design and art