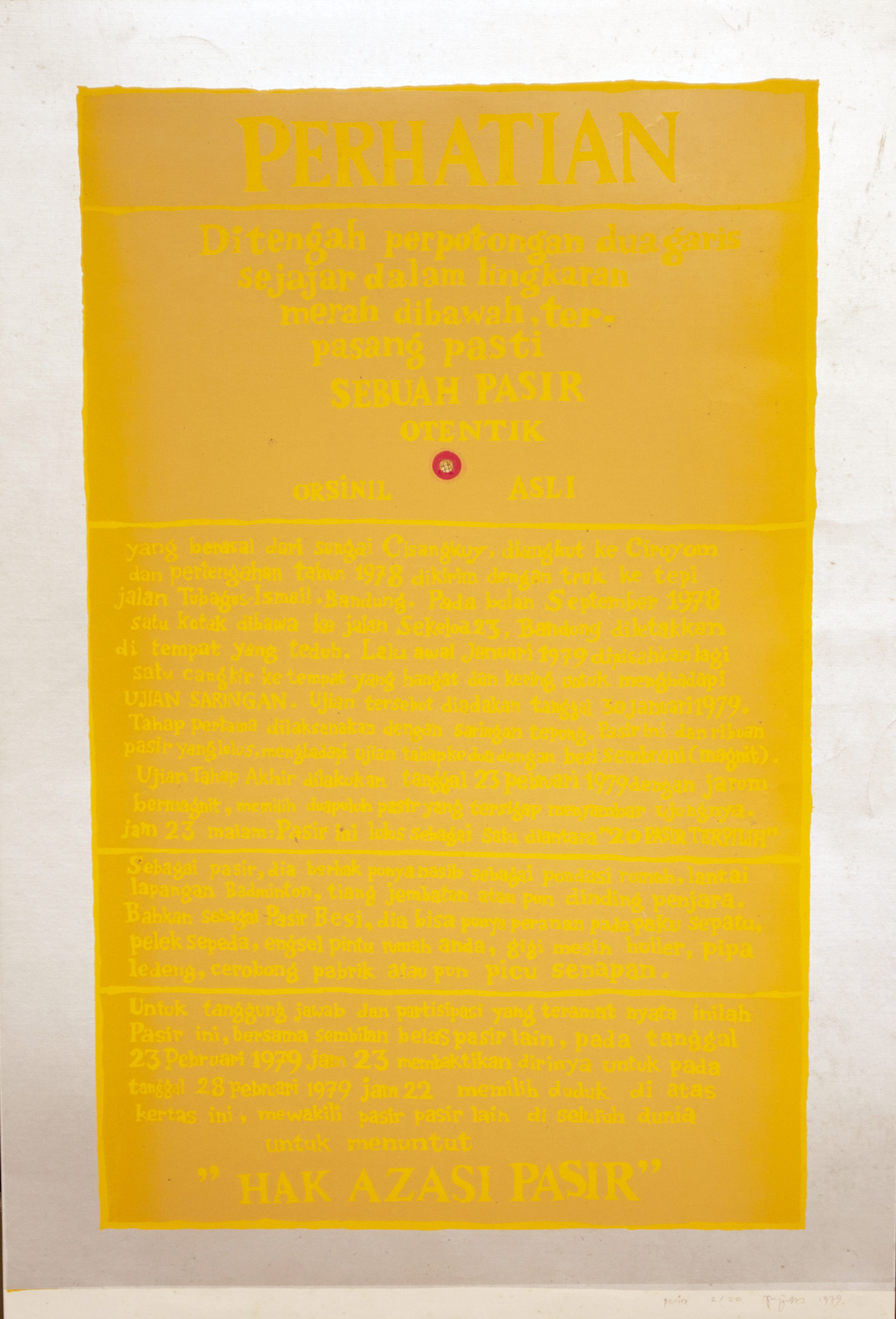

Priyanto Sunarto, Hak Azasi Pasir, cetak saring, 50 x 25 cm, edisi: 2/20, 1979.

Saya sangat beruntung dapat beberapa kali menemui Priyanto Sunarto, terutama untuk mewawancarainya terkait penelitian tesis saya tentang Kelompok Decenta. Di bawah ini merupakan transkrip wawancara yang saya lakukan pada 16 Desember 2013 di rumahnya di kawasan Sekeloa, Bandung. Pada kesempatan ini saya mencoba menggali informasi dan kesaksian Priyanto terkait keberadaan Kelompok Decenta dalam konteks yang lebih luas, misalnya kaitannya dengan sejarah cetak saring di Indonesia dan seni rupa Indonesia 1970-an.

Priyanto Sunarto adalah sosok penting. Keberadaannya sebagai seniman (berikut karya-karya dan pemikirannya) mewakili munculnya kecenderungan baru Seni Rupa Bandung pada awal dekade 1970-an yang menyempal dari prinsip formalisme. Priyanto bersama A.D. Pirous dan T. Sutanto juga turut merintis dan mengembangkan keilmuwan-praktik desain grafis di Indonesia. Priyanto berpulang pada awal Oktober 2014. Sebuah kehilangan yang amat besar bagi dunia seni rupa dan desain Indonesia ketika belum banyak orang yang mendokumentasikan dan meneliti pemikiran-pemikirannya.

Hingga akhir hayatnya, selain seniman, Priyanto Sunarto juga adalah pengajar di Program Studi Desain Komunikasi Visual, FSRD ITB, perancang grafis senior dan kartunis majalah Tempo.

Chabib Duta Hapsoro:

Bagaimana sejarah kemunculan karya cetak saring di Bandung saat itu?

Priyanto Sunarto:

Kalau sudut pandang saya tidak ya. Tapi, saya memberi sisi faktual saja. Jadi, dulu Expo 70 Osaka saat itu mulai ada bengkel silkscreen di ITB untuk membuat poster-poster pameran di paviliun Indonesia, walaupun dapat dikatakan bahwa hasilnya masih jelek. Di Bandung, silkscreen merupakan teknologi percetakan yang sudah umum, terutama dalam kepentingan tekstil. Stiker juga memakai silkscreen. Untuk teknologi, Bandung memang memang lebih maju, bahkan dibandingkan Jakarta. Lalu, karena bengkelnya sudah keburu ada, bengkel itu bisa dipakai untuk mengerjakan poster pameran atau pementasan teater. Bengkel itu ada di bawah studio grafis—di bawah Pak Mochtar Apin. Ketua studionya [adalah] beliau dan operasionalnya diserahkan ke saya. Jadi, misalnya ada handpress untuk kartu nama. Lalu, ya [untuk] silkscreen itu saya bekerjasama dengan Diddo Kusdinar. Dia satu tahun di bawah saya, tapi dia yang lebih banyak yang melakukan eksperimen. Misalnya, eksperimen cat. Kalau kita memakai cat yang asli mahal. Kita memakai cat Tjemani [Toka], Pagoda. Cat untuk mesin cetak, karena cat yang asli yang untuk tekstil itu mahal. Lalu, kita pakai itu. Namanya mahasiswa, jadi kerjaannya ngakalin. Begitulah. Ada beberapa karya poster saya yang memanfaatkan bengkel itu. Ada beberapa karya saya yang dibikin dengan screen. Silkscreen di ITB sendiri tidak dianggap sebagai seni. Dianggap sebagai industri. Waktu itu saya dan Diddo mulai mengoprek-oprek silkscreen, bukan dalam kepentingan ini sebagai karya seni atau bukan, [namun] lebih karena kami ingin mengeksplorasi medium. Bisa dipakai main atau tidak. Itulah kejadiannya. Bahkan tugas akhir saya itu mencetak buku puisi Sutardji dengan teknik silkscreen 150 edisi. Itu juga Diddo yang membantu mencetaknya. Itulah awal munculnya silkscreen di ITB.

Bagaimana Anda bergabung di Decenta?

Pada tahun 1973 saya baru lulus. Mahasiswa kerja dengan dosen itu biasa. Misalnya, ditugaskan Pak Dharta untuk bikin mural. Kerja sama dengan Pak Pirous, Pak Kabul, dan Pak Apin dan lain-lain. Nah, waktu saya lulus, Adri Palar yang bekerja di Pronaka-Propelaat menawarkan proyek respon gedung Convention Hall dengan elemen estetik. Waktu itu untuk dipakai konferensi Conefo, konferensi untuk negara-negara berkembang. Waktu itu, Pak Dharta dan Pak Pirous memanggil saya, Pak Naryo, dan Pak Tanto untuk ikutan. Kami berkumpul dan diajak membuat perusahaan, namanya Decenta (Design Center Association). Jadi, kita diajak mendirikan dengan pentolannya Pak Dharta, Pak Pirous, dan Adri Palar dan kami bertiga jadi anak bawang. Kira-kira begitulah. Lalu kami membuat surat saham dan persyaratan administratif lainnya.

Apakah ada kesamaan ideologi di antara anggota kelompok Decenta?

Sebetulnya, Pak Dharta, Pak Pirous, Pak Tanto, dan saya kelirulah. Artinya, tidak bisa patuh oleh seni modern yang diajarkan ITB. Bagi saya lukisan abstrak itu ajaib. Seni modern itu sudah menjadi keharusan bagi mahasiswa, kecuali mahasiswa studio grafis Pak Apin [yang] tidak terlalu ketat melaksanakannya. Yang Barat itu kita tidak akrab. Kita malah pengin yang Timur. Nah, di Decenta, kami punya misi untuk menemukan Indonesia dengan cara kami sendiri masing-masing. Sebetulnya itulah sebab kami tergabung dalam spirit mencari Indonesia itu. Meskipun dalam hati saya tidak yakin bisa ketemu, tapi setidaknya bisa ketemu satulah. Indonesia terlalu banyak untuk dijadikan satu.

Bagaimana ceritanya Decenta mengembangkan karya cetak saring?

Sebetulnya cetak saring itu ketemunya tidak disengaja. Saat itu Adri memberikan proyek lagi dari Krakatau Steel. Kami dapat proyek untuk mengisi rumah-rumah para pegawainya mulai dari korden, kursi dan lain-lain; termasuk juga hiasan dinding. Saya tidak ingat siapa yang mengusulkan, sepertinya Pak Dharta untuk hiasan dindingnya memakai cetak saring saja. Itu kan ada 400 rumah, jadi tinggal dibagi-bagi saja tiap orang. Itulah sebetulnya dimulainya. Diddo juga kami panggil saat itu untuk mengawasi bengkel screen dan fotografi. Di situlah kemudian mulai tercetus pemikiran, misalnya Pak Pirous dengan bermain dengan orto dan kaligrafi. Ada beberapa karya yang bisa dilihat ketertarikan semacam itu. Sebetulnya dapat dikatakan Pak Dharta mulai berubah dengan adanya dekorasi. Sebetulnya sebelumnya Pak Pirous, Pak Dharta dan Pak Naryo tidak mengerjakan cetak saring. Pak Pirous ahlinya etching. Pak Dharta belum bikin cetak saring, tapi dulu kan patungnya Pak Dharta kan karyanya Henry Moore sekali: sangat antara volume dan ruang. Di situ dia mulai eksperimen dengan warna, dekorasi. Di Decentalah dia mulai. Mulai coba ngecat–ngecat patung dan itu diterapkan di cetak saringnya. Dan Pak Dharta kan suka gambar model. Dia tidak bisa melepaskan model. Saya dan Pak Tanto biasalah nakal-nakalan begitu. Yang ajaib-ajaib. Di situlah kita mulai masing-masing berkarya. Dan di situ kita kepikiran kenapa ya tidak bikin pameran cetak saring. Semua karya. Itu kalau ga salah kita kumpulkan semua materinya dari tahun ’73-’75. Dan kita bikin pameran keliling di beberapa kota tahun ’75. Itu di posternya Pak Tanto ada. Bengkel cetak saring itu aktif dari ’73-’79. Saya juga aktif sampai tahun ’81.

Seperti apa eksplorasi karya cetak saring di Decenta?

Saya pindah kantor ke Jakarta dan bengkel saya setahu saya masih ada. Sebetulnya itu sudah saya lakukan sejak mahasiswa. Di lithography dan etching tidak mungkin saya lakukan. Baru kemudian Devy (Ferdianto) bisa mengajari bagaimana memindahkan foto ke etsa. Saya sudah bikin lukisan dengan poster sendiri, saya kasih kepala dan kaki sendiri. Saya eksplorasinya mengambil foto dan dicampur-campur begitulah. Meskipun pada akhirnya saya lebih percaya pada kekuatan tangan, tapi kira-kira begitu. Kalau Pak Tanto lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang biasa kita lihat. Misalnya, iklan tukang gigi, lalu kadang-kadang juga fotonya Ratna Sari Dewi kemudian dia main-mainkan. Ide-ide sederhana dari obyek yang biasa kita lihat sehari-hari. Pak Pirous makin lama makin ke kaligrafi Arab dan Pak Naryo mulai terpengaruh sama motif-motifi Irian. Lalu, dia potong-potong dan geser-geser. Setelah itu ya ke mana-mana. Saya tidak ingat persisnya tahun berapa. Sepertinya tahun 1979, Pak Dharta keluar dari Decenta dan mendirikan studio sendiri di Jalan Sangkuriang dan Pak Diddo ikut Pak Dharta. Pak Diddo membantu nye-creen. Dari situ mulai terjadi perubahan dalam karyanya Pak Dharta karena Diddo mulai menemukan bagaimana caranya memperkaya warna, misalnya dengan tinta yang water-based. Sebelumnya kami memakai tinta yang oil-based. Kelemahannya keringnya lama dan baunya menyengat. Sejak itulah yang berkembang sampai sekarang itu water-based. Jauh lebih praktis. Dulu kita saat masih memakai cat Kuda Terbang, itu cat kayu. Lalu cat Pagoda dan cat Tjemani. Tapi semua masih oil-based. Sampai ke Diddo eksperimen dengan water-based di studionya Pak Dharta. Kalau bikin karya screen kan harus memakai rak yang banyak. Saya tidak tahu di Studio Grafis masih ada atau tidak rak-rak itu.

Bisa diceritakan peran dan keberadaan anda di Decenta seperti apa?

Di Decenta, Direktur Operasinya Pak Dharta, Direktur Umumnya Pak Pirous. Saya menjadi manajer teknik. Saya yang bagian eksekusi dan lain-lain. Saya rasa saat masih di sana, saya menjadi manajer eksekutif ya. Tapi, di sana semua tidak bisa berhenti mendesain dan berkarya. Misalnya ,saya berkarya dengan keramik. Mula-mula saya hanya bikin asbak dan lain-lain, dan iseng-iseng bikin karya. Terus orang keramik marah-marah. Masa anak grafis bikin keramik?

Sebetulnya memang setelah lulus sekolah saya tidak niat di Bandung. Di Jakarta saya punya banyak teman seniman. Lalu, Pak Dharta waktu itu menjadi ketuanya IKJ. Saya kalau bisa juga mau mengajar barang seminggu sekali begitu, tapi kemudian saya diminta oleh Pak But dan Pak Pirous untuk tetap di ITB. Saya menurut saja karena masih kecil.

Saat itu, di Decenta saya merasa bahwa saya punya tempat untuk membicarakan Indonesia tanpa ada orang lain yang memiliki perspektif yang lain dengan saya. Saya kira seperti itu ya. Bahwa saya bisa menggali, saya bisa belajar, menggali informasi untuk satu tujuan. Kalau Anda bayangkan di sekolah ada pertentangan antara yang pro-modernisme dan kontra-modernisme. Banyak anak-anak seperti Jim Supangkat dan lain-lain merasa berbeda dengan pandangan dosen. Decenta ini saya kira lebih cocok ke saya. Waktu GSRB itu biasanya Pak Dharta dan Decenta yang bisa menampung. Pak Dharta juga begitu. Beliau tidak berhenti mencari. Merasa mendapat rumah. Mungkin jalannya berbeda-beda namun perspektifnya sama.

Apakah periode di Decenta mempengaruhi karya-karya bapak?

Agak sulit dikatakan jika Decenta berpengaruh ke karya saya karena tiap-tiap individu membawa kecenderungannya sendiri-sendiri. Pak Pirous, walaupun mengatakan Indonesia tapi itu Indonesianya Pak Pirous. Jadi yang lebih penting itu spirit yang sama yang kita punya. Spirit Indonesia itu masih terbawa oleh saya sampai sekarang. Apa-apa dipandang dari sudut pandang Indonesia. Saat itu saya kira Sanento itu tahu yang namanya Foucault, Baudrilard, Umberto Eco. Dia sudah membaca buku-buku mereka saat itu. Tapi, di sekolah kita tidak membicarakan itu. Kita justru ngomongin Krisna Murti, Surya Mataram, dan semua filosofi Timur.

Bagaimana suasana sehari-hari di Decenta?

Saya di kantor pernah membawahi hampir 100 lebih karyawan karena mereka orang bengkel. Tukang las, besi, pahat. Kalau staf tidak ada jam kantor. Karena di kantor ada meja besar di ruangan saya, saya banyak bekerja dan berkarya juga di situ. Pak Dharta juga melakukan pemotretan model di malam hari. Nyoman Nuarta juga pernah kerja di sana siang-malam. Kalau yang staf biasalah jam 8 pagi hingga jam 4 malam. Suasana agak cairlah. Saya juga mengepalai laboratorium fotografi. Saya sama Diddo itu atasan dan bawahan, tapi hal itu tidak pernah nampak di sehari-hari. Kami seperti teman saja. Biasanya saya mengajar pagi dan siang biasanya ke Decenta. Kalau mengajar kan biasanya 2 orang. Jadi bisa bergantian. Atau kadang-kadang juga mahasiswanya saya suruh ke Decenta.

Bagaimana pembicaraan soal kesenirupaan berlangsung di Decenta?

Selalu ada saat-saat kita duduk ngobrol-ngobrol tentang keindonesiaan dan setiap orang biasanya punya argumen sendiri-sendiri. Biasanya itu dilangsungkan di meja rapat yang besar dan dilangsungkan sore-sore. Meja itu kalau siang dipakai untuk rapat, menemui klien, dan lain-lain.

Kapan Bapak keluar dari Decenta?

Saya masuk Decenta tahun 1973 dan keluar tahun 1978 karena diangkat jadi dosen tetap di ITB. Kalau Anda tahu saya bekerja di IKJ dulu karena saya tidak berpikir akan bekerja di ITB. Setelah tiba-tiba saya dikontak/diberitahu bahwa surat pengangkatan saya sudah turun. Terus terang saya tidak mau meninggalkan Jakarta. Suasananya berbeda, ya. Kalau di Bandung, ITB memang agak gimana, ya, meskipun seni rupa tapi sebenarnya agak kaku. Kalau di Jakarta itu suasananya lebih nyeniman. Meskipun gajinya agak kecil saya tidak peduli karena toh kita tidak pernah hidup dari gaji. Kita selalu hidup dari yang lain.

Anda akhirnya mengajar di jurusan Desain Grafis dan menjadi desainer grafis. Apakah itu pengaruh dari Decenta?

Kenapa saya bisa beralih ke desain itu sudah terjadi sebelumnya. Setelah tugas akhir, tiba-tiba saya diminta mengajar di prodi Desain. Pada masa lalu itu Studio Grafis itu tidak hanya printmaking saja tapi kita juga disuruh bikin kalender, poster, diajarin kaligrafi. Jadi bancilah setengah-setengah. Tahun 1973 itu tiba-tiba diputuskan bahwa tugas akhir mahasiswa bisa seni murni dan desain. Waktu itu saya, Indra Abidin, Markus, dan lain-lain mengambil desain. Makanya saya sebetulnya juga malas kalau harus bikin sign system. Makanya saya bikin buku sastra karena saya mikir masih ada seninya. Makanya tugas akhir saya sastra. Buku puisi absurdnya Danarto. Nah, sejak itu setelah lulus studio grafis dibagi dua. Ada Seni Grafis dan Desain Grafis. Saya mengajar bersama Pak Pirous, Pak Tanto, dan Pak Suyadi.

Wacana seni rupa yang berkembang saat itu seperti apa?

Tahun ’70-an kalau bicara tentang seni itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Kami tidak terlalu nyaman dengan modern art, walaupun sungguh-sungguh belajar. Orang seperti Jim (Supangkat) itu nglotok berat soal modern art, tapi juga tidak suka banget dengan modern art. Dan suasana di ITB sangat biasa kalau Bu Rita dan Pak Ahmad Sadali itu berdebat soal itu dengan mahasiswa. Mereka itu benteng seni rupa modern. Itu yang membuat kami gerah. Jim, Satyagraha, dan saya bikin karya yang tidak sama dengan dosennya. Dalam masa itu Pak Dharta dan Pak But (Muchtar) malah mendukung. Jim kan anak Studio Patung dan karyanya tidak seperti mahasiswa kebanyakan. Dua orang itu biasanya mau menampung karya-karya Jim. Sedangkan di Lukis, karena tradisi modernisnya kuat sekali, mahasiswa-mahasiswanya susah keluar dari situ. Beberapa mahasiswa yang tadinya karyanya nakal tidak jadi meneruskan karena kalau mau lulus ya karyanya harus modernis.

Sebenarnya ini bedanya ITB dengan ISI. Kalau di ITB pertentangannya hanya hadir di wilayah konsep saja, tidak sampai mengarah ke personal. Itu berbeda dengan ISI. Guru-guru Seni Rupa seperti Abas Alibasyah itu konsep mereka kan keindonesiaan yang representatif, sedangkan yang muda itu malah ingin yang modernis. Terbalik dengan di ITB. Itu yang membuat lucu. Pada pameran Seni Rupa Baru hanya ada beberapa seniman yang konsisten. Beberapa dosen seperti Kusnadi, Fajar Sidik, dan lain-lain dicaci sama mahasiswanya. Di sini kita tidak pernah melakukan itu. Anak-anak ISI bikin Desember Hitam yang mengusung keranda. Di Bandung kita tidak pernah berani seperti itu. Kalau saya dengar cerita salah satu dosen ISI sampai sekarang juga begitu. Ada seorang dosen pernah tersinggung. Saat ia naik mobil ia disusul mahasiswanya yang sudah jadi seniman dan mengejek bahwa mobilnya masih jelek meskipun sudah jadi dosen.

Jim ketemu Harsono dan Siti Adiyati. Ini yang membuat Jim harus bolak-balik Yogyakarta-Bandung. Dan saya lihat hanya ada beberapa seniman yang konsisten misalnya Narsen, walaupun abstrak namun berbeda. Kalau di ITB itu ada Anyool. Karena waktu itu Sanento sebagai pelindung GSRB bilang bahwa gerakan ini demi perluasan media. Bahwa media seni itu tidak seperti dulu. Waktu bergabung itu banyak karya yang anti estetik. Sebetulnya selain Jim dan saya ada beberapa orang lagi seperti Pandu Sudewo. Idenya selalu lucu tapi akhirnya balik lagi ke modernis. Misalnya, honesty to material itu yang banyak dilanggar. Misalnya, seperti Pak Dharta yang patungnya dicat itu sudah menyimpang banyak. Form follows function—bentuk tidak boleh berlebihan. Lalu non-literer, yaitu karya tidak boleh bercerita. Gambar orang, mendongeng dianggap bukan karya seni. Makanya itu berbeda dengan Pak Tanto dan Pak Haryadi (Suadi) yang tadinya mengusung seni abstrak dengan bergaul dengan Jim mereka jadi memamerkan senapan plastik, anti-Suharto, dan lain-lain. Nah, itu sudah makanan sehari-hari di ITB.

Yang saya heran itu konsep mereka berubah dari semula. Dan saya juga heran kesannya Seni Rupa Baru itu lahirnya di Jogja. Sebetulnya dasarnya Seni Rupa Baru itu dari Sanento (Yuliman) bahwa ada seni yang keluar dari kanvas, tidak dibatasi frame. Sanento sepulang dari Perancis banyak jadi pencerahlah.

Yang sebenarnya pengin kita pecahkan itu dikotomi Jogja-Bandung. Sebenarnya rombongan Jim merintis itu. Jim kan belajar filsafat pada seorang romo di Jogja, Dick Hartoko. Dia juga sambil melihat-lihat kelakuan seniman-seniman Jogja. Kita tidak lagi menjadi semacam kompetitor. Kita tidak pernah merasa bersaing karena karya-karya kami berbeda.

Bapak keluar dari Decenta tahun 1983, bagaimana menandai karya-karya Bapak yang dibuat di Decenta?

Karya saya di Decenta pokoknya dari tahun ’73-’83 pasti dibuat di Decenta. Kalau Pak Dharta, semua karya yang bau cat minyak, dipastikan itu dibuat dalam periode Decenta.

Faktanya adalah saat keluar dari Decenta, Pak Dharta mendirikan studio satu dan Diddo diajak Pak Dharta juga.

Kenapa pameran cetak saring 1975 itu tidak menyebutkan atas nama kelompok Decenta?

Pameran cetak saring itu tidak disebutkan jika atas nama Decenta karena kita memisahkan antara pekerjaan perusahaan dan kesenian. Tapi, sebetulnya mau tidak mau orang menyebutnya Kelompok Decenta. Dan dari dulu Decenta dikenalnya bukan sebagai perusahaannya tapi misinya yang tentang keindonesiaan. Banyak orang menulis tentang kami itu biasanya yang dibahas itu. Jadi, kita tidak perlu membawa identitas perusahaan saat pameran itu, walaupun semua administrasi, publikasi dilakukan di kantor Decenta.

Dulu saya selalu dikenal pintar bikin poster. Saya dipercaya untuk dibikin poster oleh ITB. Saya selalu menyebutkan di mana saya mencetak posternya. Jika di decenta saya sebut Decenta, jika di ITB saya sebut ITB. Nah, para dosen itu biasanya marah kalau saya mencetak poster ITB di Decenta. Saya tidak tahu ada konflik apa. Di DKV itu punya paguyuban yang biasa menerima pekerjaan. Ada juga dosen-dosen yang mengerjakan sendiri. Kami-kami yang ada di Decenta itu seakan-akan tidak disukai. Saya ingat betul saya dimarahi karena saya mencetak poster di Decenta karena di ITB sudah tidak ada bengkel lagi dan karyawannya tidak ada lagi. Tapi, ya sudahlah. Saya membaca bahwa kami tidak disukai, meskipun tidak secara terang-terangan diungkapkan. Kita kan sudah bisa mengelola perusahaan dengan baik. Misalnya, kami mengusulkan ada program seni grafis yang dapat menghadirkan seluruh pelaku seni grafis. Proposal itu ditolak juga oleh ITB.

Apakah menurut Anda karya-karya cetak saring Pak Dharta, Pak Pirous, dan Pak Naryo itu berpengaruh ke karya mereka yang lain?

Suatu media itu bisa dia kembangkan ke mana-mana. Pak Dharta juga bukan hanya warna saja, tapi juga unsur-unsur dekoratif. Saya tidak berani positif bilang, tapi sepertinya karya Pak Dharta juga terpengaruh karya Pak Tanto. Karya Pak Dharta menjadi Indonesia dalam arti menggunakan bahasa dan idiom-idiom yang sangat indonesia. Patung-patung yang dicat itu ada di mantenan. Dia memasukkan mitos ke karyanya. Karyanya selalu sangat nirmanalah. Kemudian, dia mulai memasukkan Dewi Menangis dan semuanya sangat tematik. Dan karyanya mulai memakai tempelan-tempelen (assemblage). Seperti Tangisan Dewi Betari itu kan sudah mirip instalasi. Menjadi sangat tematik dan berkaitan dengan mitos. Karya Pak Tanto juga begitu, yaitu memungut tema dari jalan untuk kemudian diperluas. Kalau untuk warna mungkin dimulai di screen. Tapi, kalau yang lain ada perubahan konsep. Saya tahu betul kalau Pak Dharta susah melepaskan dari pendekatannya patung-patung Henry Moore, honesty to material. Perubahan karya patung Pak Dharta mungkin memang dipengaruhi oleh karya cetak saringnya. Tapi, kalau tema, saya tidak tahu.

Sedangkan kalau Pak Naryo, dia mulai memotong-motong itu dimulai dari tugas akhir. Ada motif digeser-geser dan dipotong-potong itu. Di cetak saring dia juga menerapkan itu. Kalau di patungnya saya tidak tahu coba kamu tanya beliau saja. Saya juga tidak tahu kenapa dia memakai Irian. Padahal dulu saat Convention Hall yang Irian itu sebenarnya bagian saya. Saya mendapat bagian Indonesia Timur. Kan gedung itu bulat, saya bagian timur. Cuma saya tidak merespon Irian seperti Pak Naryo.

Kalau Pak Pirous, kaligrafinya makin kuat. Dia tidak memakai orto-orto lagi. Orto itu film hitam-putih. Semisal Pak Tanto memotret tukang gigi, hasil film hitam-putihnya itu dipakai buat ditempel-tempel di cetak saring. Itu untuk acuan cetak. Kalau saya dan Pak Tanto acuannya selalu dari foto yang membuat kita tertarik sama fotonya. Kalau Pak Pirous melihat bagus obyeknya, tapi makin lama makin tidak ada. Ia lebih banyak memakai kaligrafi.

Ekstase berkarya cetak saring itu seperti apa menurut Bapak?

Saya merasa terbatasi saat mengerjakan karya lithografi dan etsa. Kalau di cetak saring saya bisa berfoya-foya dengan warna. Bisa memakai orto dipasang trus jadi gambar. Misalnya ada foto cewek, tidak usah bikin gambar. Cari gambar dan tinggal ditempel di screen dan tinggal dimain-mainkan. Ekstasenya di situ. Untuk warna juga begitu. Sebagai mahasiswa kita dulu sangat tertib menggunakan warna. Satu warna satu kali naik cetak. Lalu ada pameran di Soemardja, ada pameran grafis Amerika. Ada satu seniman cewek membuat karya screen dan tahu kalau itu bisa menjadi karya seni. Dan warnanya ada nuansanya. Dan itu tidak mungkin dicetak dua kali. Kita lalu tahu ternyata tintanya dicampur di atas screen dan ditarik. Nah, ekstasenya seperti itu. Apalagi di Decenta. Kita tidak punya bayangan efisiensi, ya. Dan kami bisa mengacak-ngacak warna. Seperti itulah ekstasenya.

Lalu, saat saya bikin Peta Bumi Indonesia Baru yang justru terbalik. Karya screen juga bisa dibikin mirip karya yang basisnya sekolahan. Peta Bumi itu kan dulu tidak bisa mencetak warna seukuran seperti itu. Jadi, orang bisa terkecoh: kelihatannya peta, tapi bukan peta. Dan tergantung senimannya siapa. Kalau Pak Sunaryo tentu tidak. Pak Pirous pasti muaranya ingin mencari estetika. Tapi, Pak Pirous kan memang colorist. Ia sangat peka dengan warna. Makanya, screen itu pas buat dia. Daripada dia di etsa, bagaimana harus menge-roll, kemudian mengatur ketebalan karetnya. Maka dari itu screen lebih enak buat Pak Pirous.

Itulah yang saya bilang bahwa saya dan Diddo itu kacungnya Pak Apin. Ngerjain poster sekali-kali bikin karya. Pak Apin kadang-kadang bawa tinta bagus terus kami diminta untuk bereksperimen dengan cat-cat emulsi yang kelas mahal itu. Jika kami sudah menemukan caranya biasanya kita laporan ke Pak Apin, “Pak, ternyata begini caranya.” Nah, biasanya itu langsung diterapkan Pak Apin di bengkelnya sendiri di rumahnya. Beliau tidak pernah membuat karya screen di kampus. Lalu, warna: pakai tinta caranya bagaimana. Pak Apin memakai tinta betulan bukan seperti kami. Tapi, tahun 1970 dia mulai karena ’69 bengkel cetak sudah ada. Dia penasaran bagaimana menemukan cara biar karya bisa jadi bagus. Kita ngakal-ngakalilah. Kita nanya-nanya ke tukang percetakan gitu lah. Kalau Pak Apin memang tintanya sudah bagus. Pak Apin duluan. Tapi, antara karya cetak saring Pak (Mochtar) Apin dan Decenta itu tidak berhubungan. Tapi eksplorasi batik itu saat itu memang sedang musim. Pak Apin kan orangnya memang jahil. Istilahnya Bu Rita itu Pak Apin suka jalan di pinggir jurang. Di batasan antara seni dan desain. Ada satu momen di mana saya menjadi sangat mengagumi Pak Apin. Beliau pernah mendapatkan cat-cat fluorescent yang bisa menyala itu. Lalu, Pak Apin pernah menggunakan cat itu pada lukisan yang dipamerkan di Galeri Soemardja. Lukisannya bertema nude, besar, dan dia pake cat itu. Saya kagumnya karena satu hal. Itu kan bukan cat lukis, tapi dia bisa bikin lukisan bagus memakai cat itu.

(***)

Diterbitkan perdana di blog pribadi penulis pada 7 Desember 2014 dengan judul ““Lukisan Abstrak itu Ajaib” : Wawancara dengan Priyanto Sunarto“. Diterbitkan ulang atas izin penulis dan untuk tujuan pendidikan.

Quoted

“Seorang desainer harus memiliki keberpihakan pada konteks membangun manusia Indonesia. Peka, tanggap, berwawasan, komunikatif adalah modal menjadikan desainnya sebagai alat perubahan”