Pameran tunggal FX Harsono di Selasar Sunaryo Art Space Bandung bertajuk “Things Happen When We Remember”, berlangsung dari tanggal 6 hingga 28 September 2014. Pameran ini merupakan kelanjutan dari tema pameran-pameran tunggal sebelumnya. FX Harsono menceritakan dan menanggapi sejarah melalui seni.

Sejak 1985, sebelum membuat karya seni, beliau melakukan riset untuk mendapatkan data arsip riil sebagai inspirasi berkarya. Baginya, pencarian ini juga bagian dari pencarian identitas diri sehingga tema besar dari karya-karya beliau dapat membentuk pameran berkelanjutan. Pemeran Harsono kali ini dikuratori Agung Hujatnikajennong. Sekaligus menjadi moderator, Agung membuka diskusi dengan membahas karya-karya seni yang mulai mempersoalkan sejarah sebagai subyek.

Mengusung tema sejarah yang terlupakan, sejarah orang-orang yang tertindas atau terpinggirkan pada masa Seni Rupa Modern. FX Harsono memulai proyek seni ini sejak 2009 dan terus berlanjut dalam pameran tunggal hingga saat ini. Seniman Indonesia lain yang juga mengangkat tema serupa adalah Dadang Chrisnanto yang mengangkat tentang korban pembantaian PKI, kemudian diteruskan dengan seri monumen. Lalu, Tisna Sanjaya dengan Monumen “32 tahun berpikir dengan dengkul” sebagai perlawanan ikon sejarah. “Kesenian adalah peluang untuk menampilkan sejarah yang alternatif” – FX Harsono, 7 September 2014.

Artist Talk bersama FX Harsono

Berawal dari karya saya “The Voice” tahun 1993, menceritakan suara masyarakat tertindas saat Orde Baru. Karya ini berupa bahasa isyarat/sign language dari kaum tuna rungu yang menunjukkan kata ‘demokrasi’. Karya ini dikoleksi oleh Fukuoka Art Museum. Kemudian ada juga karya “The Voice Who Controlled The Power”, yang menampilkan 100 topeng yang sudah saya potong pada bagian mulut, yang dipamerkan bersama. Ide kedua karya ini muncul setelah Majalah Tempo, Detik dan Sinar Harapan ditutup/dibredel.

Tahun 2002, saya mengamati fenomena yang menarik sekali. Ketika zaman Soeharto, orang tidak berani ngomong. Setelah Soeharto turun, setiap sore di depan tv saya melihat orang mengkritik pemerintah. Saya memotret orang-orang itu dari tv setiap sore. Setelah beberapa bulan, saya mendapat banyak sekali foto yang kemudian setelah saya seleksi dan analisa, ternyata kegiatan mereka hanya di sekitar mulut saja. Ketika saya bolongi mulut mereka, maka kegiatan mereka hilang. 20 foto hasil seleksi saya menjadi karya “Blank Spot on My TV”.

Salah satu karya lain dari fenomena ini adalah “Open Your Mouth”. Tahun 2008, saya mulai mempertanyakan diri saya. Pada zaman Orde Baru, karya-karya adalah kritik sosial terhadap Soeharto. Berangkat dari pertanyaan: “Saya ini siapa? Saya tidak tahu kebudayaan Cina, saya juga tidak tahu kebudayaan Jawa.” Saya akhirnya membuat karya tentang Displaced, karena saya merasa tidak nyaman dengan hal itu. Sampai saya mulai menyadari bahwa sebagai orang Tiong Hoa, saya merasakan diskriminasi yang luar biasa pada waktu itu. Akhirnya saya membuat karya mengenai painatau rasa sakit. Di mana rasa sakit itu bukan karena dibacok atau digolok, tetapi karena jarum. Benda kecil yang membuat sakit, kita tidak akan mati karena jarum, tapi kalau terus menerus juga tidak enak.

Tema (mengenai identitas) ini muncul ketika peristiwa bom di Hotel JW Marriot. Pada waktu itu warga Jakarta khawatir untuk keluar, karena takut bom. Saya sering menerima sms, memberi peringatan mal tertentu akan dibom. Saat itu, saya sudah merasa tidak nyaman tinggal di Jakarta. Saya sebenarnya sudah lama merasa tidak nyaman, ketika mengurus KTP, paspor, atau perpanjangan paspor. Paling tidak nyaman, ketika tahun 1992 saya membuat paspor pertama kali untuk residensi ke Australia waktu itu. Petugas imigrasi mempertanyakan KTP pribumi saya. Saya tidak tahu mengapa saat itu saya memegang KTP pribumi. Lalu, petugas tersebut menyuruh saya untuk mengurus KTP sesuai posisi saya sebagai “orang keturunan”. Kemudian petugas kependudukan, menuduh saya subversif –yang pada Era Soeharto amat mengerikan karena dapat masuk penjara dengan tuduhan itu. Petugas tersebut juga meminta uang Rp.500.000,- , saya murka karena setelah dituduh subversif, saya diperas.

Paling tidak nyaman, ketika tahun 1992 saya membuat paspor pertama kali untuk residensi ke Australia waktu itu. Petugas imigrasi mempertanyakan KTP pribumi saya. Saya tidak tahu mengapa saat itu saya memegang KTP pribumi. Lalu, petugas tersebut menyuruh saya untuk mengurus KTP sesuai posisi saya sebagai “orang keturunan”.

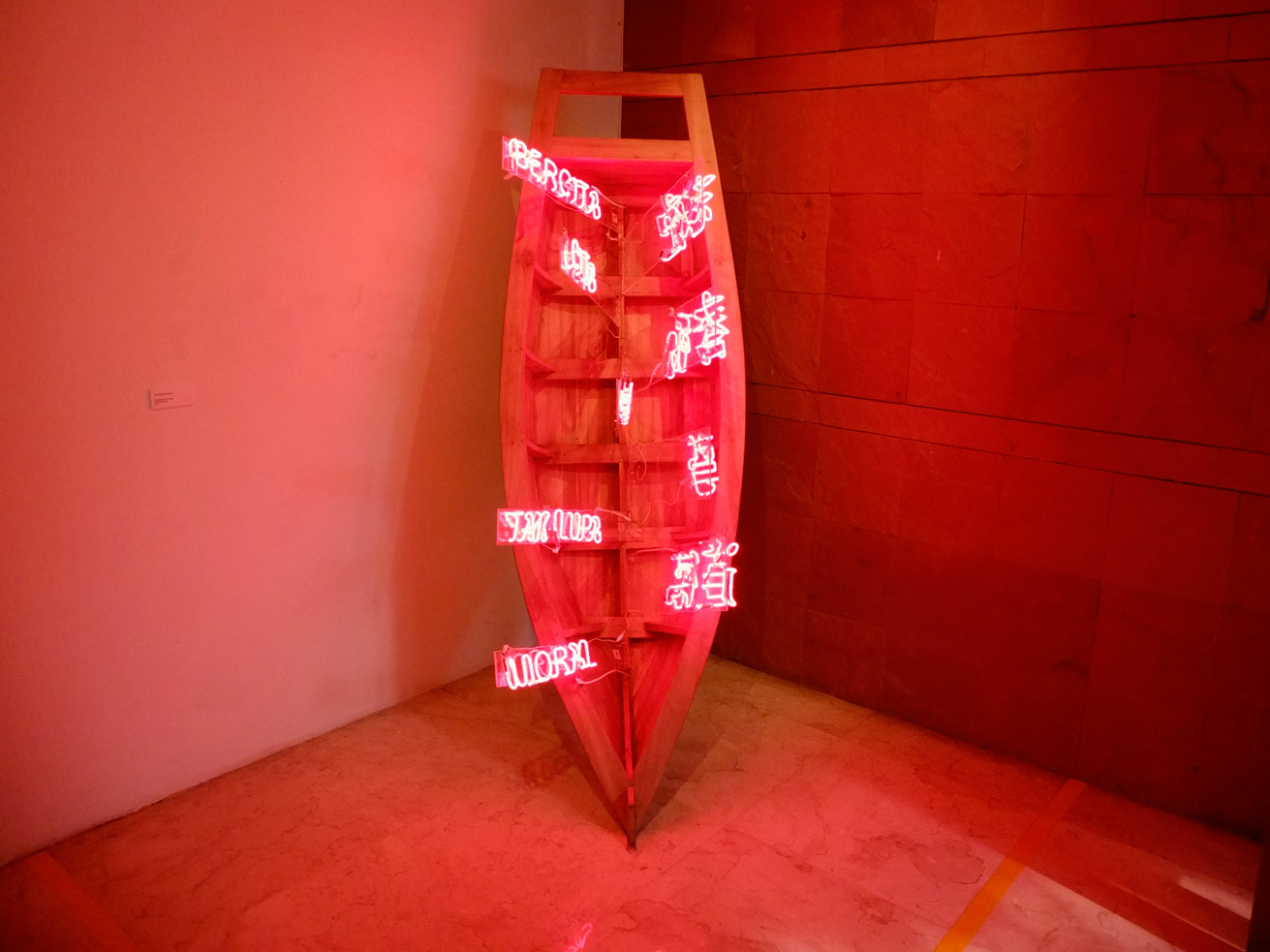

Setelah Era Gus Dur, saya mulai mengingat nama Tiong Hoa saya. Kemudian saya mencoba untuk menulis kembali nama saya. Saya membuat performance via video, untuk menunjukkan bahwa performance tersebut terjadi bukan saat ini. Menurut saya, performance di ruang publik bercerita tentang masa kini. Kemudian video tersebut saya tampilkan sebagai bagian dari instalasi saya “Rewriting the Erased” atau“Menulis Kembali yang Terhapus”, seolah-olah saya mulai belajar menulis nama saya lagi. Kemudian seri ini saya lanjutkan dengan “Writing in The Rain” yang dipamerkan di Selasar Art Space ini. Usaha ini untuk mengingat nama Tiong Hoa saya, tapi saya merasa tidak perlu lagi memakai nama tersebut karena selama 32 tahun lebih (Era Soeharto-red), identitas saya sudah terbentuk sebagai FX Harsono.

Perjalanan waktu telah menciptakan identitas saya yang sebenarnya hingga sekarang ini. Sehingga semua usaha saya menuliskan nama Tiong Hoa ini terhapus oleh hujan. Seperti halnya dalam persoalan-persoalan sosial politik, bahwa segala sesuatu yang ingin kita ingat dari masa lalu, ketika ingin di-ekspresikan pada masa sekarang, kita harus berpikir lagi apakah itu masih penting atau tidak? Meja dan bangku sekolah dalam instalasi ini menunjukkan bahwa menulis dalam Bahasa Mandarin harus dimulai sejak kecil. Hal ini disebabkan setiap karakter huruf memiliki arti tersendiri dari nada ribuan karakter yang harus dihafal sejak bangku sekolah.

Saya coba berbicara mengenai persoalan identitas melalui budaya, namun tidak menemukan jalan karena saya terlahir dalam kebudayaan diaspora–ragam kebudayaan bercampur menjadi kebudayaan baru yang menjadi bagian dari saya sekarang ini. Saya kemudian coba melihat dari sejarah keluarga saya. Ayah saya tukang potret/fotografer, sejak kecil saya sudah sering membantu pekerjaan beliau di kamar gelap. Tahun 50-an ayah saya banyak membuat foto-foto korban orang-orang Tiong Hoa yang dibunuh tahun 1949. Pada waktu itu, ayah saya hanya bercerita bahwa mereka dibunuh karena dirampok. Ayah saya membakar semua tahun ’65 karena khawatir membahayakan dirinya, kecuali 1 album foto tersisa. Saya membuat video dokumenter berjudul “nDudah”(”Menggali Kembali”) mengenai riset saya dari foto-foto ayah ini. Pada setiap foto, ayah saya menuliskan caption berisi keterangan lokasi dan jumlah korban. Keterangan ini membantu saya mencari kuburan-kuburan massal di penjuru Jawa.

Pada tahun 1947–1949–saat Belanda akan masuk ke Indonesia kembali–saat itu pemerintah Belanda membuat pernyataan bahwa Orang-orang Cina di Indonesia akan membantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Pernyataan ini ditepis oleh Konsulat Cina di Indonesia karena dianggap membahayakan. Kemudian saya riset lagi, di Indonesia ada 3 macam orang Tiong Hoa: pertama, Orang Tiong Hoa yang memang berorientasi budaya dan politik ke Belanda, karena merupakan hasil didikan sekolah Belanda; kelompok kedua adalah Peranakan, yang sudah lahir di Indonesia dan lebih dari 5 generasi di sini (biasanya, orientasi kebudayaan dan politik mereka ke arah lokal); terakhir, Orang Tiong Hoa yang memiliki orientasi ke China Mainland. Jadi di Indonesia, orang Tiong Hoa tidak hanya 1 macam. Bahkan dari ketiga kelompok besar ini masih ada etnis-etnis dari Cina sana yang tidak selalu bersatu di sini.

Pembunuhan orang-orang Cina tahun 1947–1949 berlatar belakang politik. Saat itu, militer belum solid karena belum menjadi TNI. Masih banyak milisi/warga sipil bersenjata dengan alasan ‘bumi hangus’ merampok dan membunuh orang-orang Tiong Hoa yang tinggal di desa. Dari kunjungan ke kuburan-kuburan massal tersebut, saya membuat karya “Monumen Bong Belung” (Kuburan Cina dan Tulang) tahun 2009. Kemudian saya mendapatkan dokumen lebih banyak dari Stanley Hadiprasetyo dari Komnas HAM. Dokumen ini ditulis oleh Chung Hwa Chung Wei yang berisi catatan kejadian-kejadian pembakaran pabrik, rumah, dan jumlah korban saat itu, dari Banyuwangi sampai Tangerang. Saya kunjungi juga kuburan-kuburan massal yang lain.

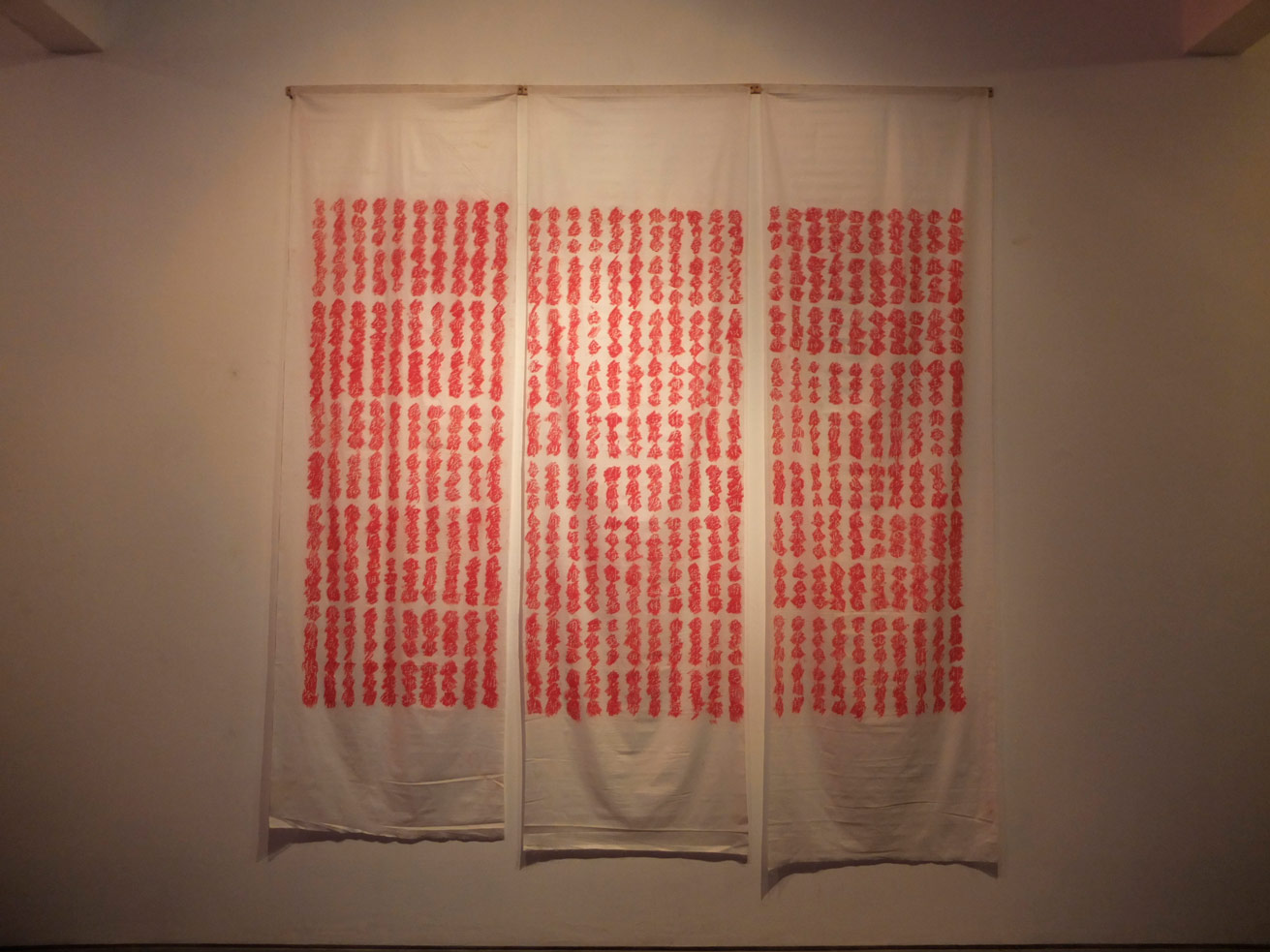

Tahun 2013, saya mengadakan pameran di Jogja National Museum yang berisi kain hasil gosokan pastel di atas batu nisan. Pada waktu itu saya berpikir, kalau dipotret, saya hanya mempunyai dokumen. Kalau saya bikin replika, saya cuma meniru. Saya ingin memperlihatkan bahwa situs ini benar-benar ada. Kemudian saya ingat ketika kecil sering menggosok koin di atas kertas, menjiplak dari barang yang sebenarnya di atas kertas, kemudian digunakan sebagai uang-uangan. Proses menggosok saya anggap sebagai ritual, sebagai ziarah, penghormatan, dan performance. Beberapa museum ingin membeli karya ini, tapi tidak akan saya jual karena tidak etis dan memiliki hubungan emosional dengan saya.

Dalam kesempatan ini, FX Harsono ditanggapi oleh Tisna Sanjaya. Tisna menceritakan tentang masa kecil beliau, ketika sang ayah berteman dengan pedagang Tiong Hoa tetangganya.

“FX Harsono membuat kritik politik dengan puitis” – Tisna Sanjaya , 7 September 2014.

Quoted

Make your interactions with people transformational, not just transactional.