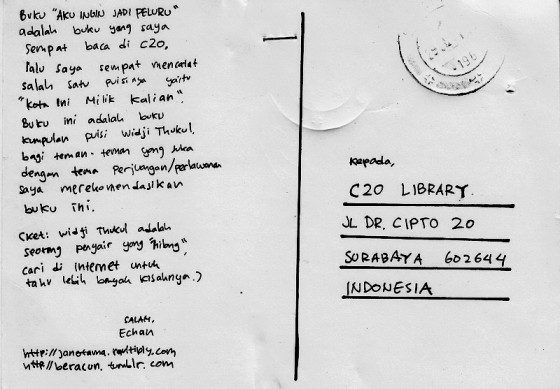

Pada kesempatan ini, percakapan tentang estetika dihubungkan dengan politis. Singkatnya ini tentang “yang politis” dan “yang estetis”. Percakapan ini hasil membaca dua tulisan, pertama “Empat Esai Etika Politik” (www.srimulyani.net bekerjasama dengan Komunitas Salihara, Februari 2011), persisnya pada tulisan Robertus Robert yang berjudul “Yang-Politis, Yang-Estetis, dan Kesetaraan Radikal: Etika Politik Jacques Ranciere” (halaman 31-53, selanjutnya ditulis RR). Kedua, tulisan Linda Christanty yang berjudul “Wiji Thukul dan Orang Hilang”, yang dihimpun dalam buku “Dari Jawa Menuju Atjeh: Kumpulan Tulisan tentang Politik, Islam, dan Gay”, KPG, Februari 2009 (halaman 56-73, selanjutnya ditulis LC).

Istri Wiji Thukul, Sipon, anak perempuan mereka, Nganti Wani, dan anak laki mereka, Fajar Merah. Sumber: Internet

Kedua tulisan tersebut sama-sama menegaskan bahwa estetika terkait dengan kelas dan terutama menunjuk pada politik kesetaraan. Percakapan tentang estetika dan migrasi kelas jadi penting manakala persoalan estetis tidak berhenti pada form/bentuk. Di sini estetika terkait dengan kesadaran subyek, yaitu subyek pencipta. Kembali kepada subyek itulah yang dapat menjelaskan bahwa praktik estetik bukan perkara main-main namun perkara kesadaran kelas. Istilah migrasi menunjukkan adanya pelintasan kelas, yaitu menjadi setara.

Kelas dan Kesetaraan

Ranciere tidak setuju dengan pemikiran Plato yang membagi masyarakat ke dalam strata kelas, antara lain pemimpin dan filsuf, ksatria, dan pekerja, dimana strata tertinggi yaitu pemimpin dan filsuf, dan terendah yaitu pekerja (di sini termasuk seniman). Plato memandang filsafat lebih tinggi dari politik, apalagi seni yang dipandang sebagai mimesis alias tiruan. Demikian pula Aristoteles juga dikritik Ranciere yaitu pada rezim sensibilitas, yaitu ketika si tuan menihilkan kapasitas logos sehingga dengan itu meminggirkan hak orang dari kekuasaan. Rezim sensibilitas adalah elitisme yang dibangun berbasis kemampuan alamiah dalam berkata-kata. (RR halaman 36) Singkat kata, Ranciere (merujuk pengalaman Jocotot) sepakat bahwa pada dasarnya semua orang memiliki pikiran dan tingkat kecerdasan yang setara, sekalipun tampaknya ada jurang yang memisahkan kedua golongan yang berbeda. Kesetaraan bukan tujuan melainkan modal dan titik berangkat. Kutipan ringkas di atas coba diperjelas lewat Wiji Thukul.

Wiji Thukul

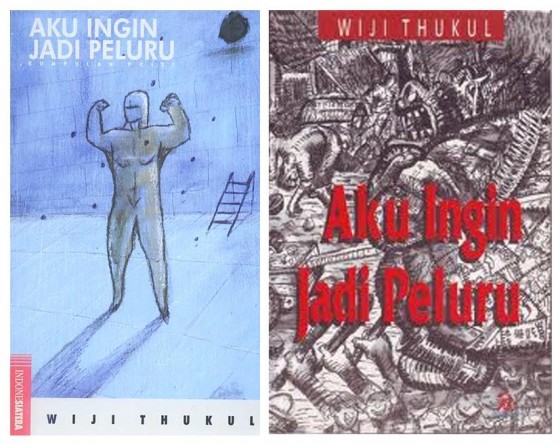

Wiji Thukul disebut revolusioner karena sebagai buruh ia membaca filsafat dan karya satra yang berada di luar/di atas “kelasnya”, bukan karena sikap politiknya yang anti kapitalis, namun aktivitas estetiknya yang melampaui kedudukan sosialnya dalam rezim partisi. “Sikap politiknya tidak menggeser suatu rezim hirarki apapun, tetapi aktivitas estetiknya secara faktual dan langsung telah menerobos partisi dan hirarki yang dibangun oleh elitisme kebudayaan borjuis atau feodal di Indonesia” (RR halaman 49). Di titik ini Wiji Thukul adalah seorang “migran”: beranjak dari situasi dan posisi kelas yang disediakan oleh tatanan kepadanya. (RR halaman 49)

“Seorang buruh yang belajar bagaimana menulis dan menyusun sebuah syair yang cocok untuk zamannya barangkali jauh lebih mengancam keutuhan tatanan ideologis ketimbang mereka yang menyanyikan lagu-lagu revolusioner.” (RR halaman 48)

Maka itu, lewat puisi-puisinya (juga aktivitas seni yang lain yang dikerjakan Wiji Thukul seperti teater) menjelaskan seni “sejauh ia sekaligus yang politis” merupakan suatu revolusi estetika adalah setiap guncangan pada seni yang telah didefinisikan sebagai sebuah kerangka tindakan yang sistematis, guncangan terhadap seluruh hirarki konsepsi (rezim partisi) dan sensibilitas (estetis).

Linda Christanty mendeskripsikan rumah Wiji Thukul sewaktu dirinya berkunjung, sekitar pertengahan 1990an, di Solo, tepatnya di Kampung Kalangan, dan saat itu rumah yang ditempati Wiji Thukul dan keluarga adalah rumah sewaan:

“Rumah itu berlantai tanah. Di ruang muka membentang sehelai plastik biru bahan tenda yang biasa digelar pedagang kaki lima dan kini berfungsi sebagai alas duduk. Satu mesin jahit berada di tengah ruangan tersebut, alat pencari nafkah si penghuni rumah. Kamar mandi berbau tak sedap terletak di luar, tanpa kran air ledeng. Namun Thukul punya satu ruang istimewa: perpustakaan. Ini satu-satunya kemewahan. Di sana ada buku Antonio Gramsci, Bertolt Brecht, Raymond Williams, Marx…” (LC halaman 60)

Estetika Relasional, Teater Rakyat

Tulisan Linda Christanty tentang kesenian Wiji Thukul dapat pula dipahami sebagai sebuah estetika relasional. “Seni bagi Thukul adalah seni yang terlibat, menyatu dalam dinamika masyarakatnya, bukan kumpulan imajinasi belaka” (LC halaman 59). “Estetika relasional itu sendiri menjelaskan bahwa seni tidak lagi membentuk realitas imajiner dan utopis, namun menjadi jalan hidup dan bentuk aksi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Di sini karya seni, tentu saja, harus bersifat komunal daripada personal, dan terikat langsung dengan konteks sosial.” (Heidi Arbuckle, LKiS, 2009, halaman xiii)

“Buruh yang memerankan majikan berdebat dengan buruh yang memerankan dirinya. Mereka belajar bernegosiasi lewat teater.” (LC halaman 61)

Estetika relasional dalam kerja seni Wiji Thukul yaitu aktivitas teater dimana mereka yang memerankan diri dalam teater yaitu buruh-buruh pabrik, dan teater tersebut merupakan siasat negosiasi, dan juga simulasi: bagaimana kelas-kelas diperankan. Tujuannya jelas, yaitu membangkitkan rasa percaya diri para buruh untuk berhadapan langsung dengan pemilik modal. Perlu diingat, bukan aksi teater itu sendiri yang penting sebagai bentuk perlawanan kelas, namun migrasi estetika itulah yang mengancam: buruh berteater.

Dalam tulisannya yang berjudul “Teater Rakyat Sebagai Media Alternatif Kaum Muda” (Kanisius, 2010, ed. YI Iswarahadi, SJ), FX Tri Mulyono menyampaikan bahwa teater rakyat berbeda dari teater tradisional. Keduanya sama-sama sebagai seni pertunjukkan. Merujuk pendapat Bertolt Brech, Tri Mulyono menuliskan bahwa di Eropa teater sering dilihat sebagai kebudayaan milik kaum elit, namun oleh Brech teater mesti dikembalikan kepada rakyat kecil karena merekalah yang memiliki pengertian yang benar tentang dunia. Demikian pula dengan teater/drama tradisional disebabkan seni tersebut memang diperuntukkan bagi rakyat kecil namun unsur feodalisme masih kuat. Singkatnya, teater tradisional digemari rakyat namun orientasi sebenarnya berasal dari penguasa.

“Tidaklah cukup kalau teater itu hanya menyampaikan pengetahuan dan mencerminkan kenyataan tentang hidup. Teater kami harus menimbulkan kenikmatan dalam usaha mencari pengertian dan kesenangan dalam usaha mengubah dunia.” (Bertolt Brech, 1989 – 1956)

Penjelasan ringkas tentang teater rakyat sejalan dengan tulisan Linda Christanty sewaktu menjumpai Wiji Thukul melatih anak-anak buruh berteater, yaitu bahwa meski tempat latihan atau berteater sempit (di kampung), namun kegembiraan itu sendiri tak dapat dibatasi.

“Kampung Kalangan yang sempit seakan berubah luas, memberi anak-anak miskin itu kegembiraan.” (LC halaman 61)

Memang, pada mulanya teater adalah pesta, sebuah kesempatan atau peristiwa bagi rakyat untuk mengungkapkan diri lewat cerita, gerak, nyayian, tari-tarian, serta bunyi-bunyian, serta dalam teater rakyat tak ada batasan antara pemain dan penonton. Maka itu buruh berteater merupakan praktik migrasi (kelas) estetik karena seturut sejarahnya dan pewarisannya, teater sering dilihat sebagai kebudayaan milik kaum elit. Contoh ini dapat menjelaskan pemikiran Ranciere bahwa Yang-Estetis sekaligus Yang-Politis.

Kembali kepada Subyek Pencipta

“Thukul sudah dianggap menentang pemerintah jauh sebelum ia terlibat dalam partai. Baginya, perlawanan terhadap ketidakadilan adalah naluri. Ia mempraktikkan sikap ini pertama-tama pada lingkungan terdekatnya.” (LC halaman 63)

Suara-suara itu tak dapat dipenjarakan / di sana bersemayam kemerdekaan / apabila engkau memaksa diam / aku siapkan untukmu: pemberontakan! (bait dalam “Sajak Suara”)

Quoted

Limitations and distractions are hidden blessings