INDONESIA DI JAGAD DESAIN INTERNASIONAL

Belasan tahun silam, dengan rekomendasi Sheila Levrant de Bretteville, Direktur Program Pasca-sarjana Jurusan Desain Grafis Universitas Yale, AS, yang juga salah seorang penandatangan Manifesto First Things First 2000**, saya diminta oleh Florian Pfeffer, inisiator ajang penghargaan :output, International Award for Students in Design, untuk membantunya sebagai editor buku :output yang dipublikasikannya setiap tahun bersama German Design Council. Motivasi di balik gagasan ini adalah karena “Graphic design created at universities, usually disappears into the drawers of the authors, after it has been presented to a small university audience. There the works remain invisible”. Florian berniat mengubahnya.

Sebagai editor artinya: “Every editor can/should send up 3 works of his students each year, which he/she would like to be published in :output. Out of the board of editors every year a commission will be composed to make the final selection for the book. The commission has got the commitment, to select at least one work from each editor so the editors will have a big influence on the content of the book. The commission will meet every year in a different country to make :output a world-based project”.

Saya memberanikan diri menerima tawarannya, dan sejak edisi kedua buku :output bergabung sebagai Board of Editors, mewakili Indonesia, bersama Irma Boom (Belanda), Sheila Levrant de Breteville (Amerika Serikat), Werner Jeker (Swiss), Dieter Kretschmann (Jerman), Florian Pfeffer (Jerman), Peter Rea (Inggris), Erik Spiekermann (Jerman), dan Teal Triggs (Inggris). Maka mulai dari edisi kedua itu (1999), karya mahasiswa-mahasiswa desain grafis Indonesia hadir dalam buku :output (tiap tahun dua karya), bersanding dengan karya-karya yang berasal dari negara-negara yang merupakan kiblat desain grafis dunia tersebut di atas (Gb. 1 & 2).

Dalam upaya mengumpulkan karya-karya dari Indonesia, saya berkomunikasi dengan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi DKV beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Tapi sayang, walau telah memperoleh berbagai keringanan, bahkan entry fee pun ditiadakan–saya jelaskan pada Florian, bahwa kondisi Indonesia sedang krisis saat itu–gairah menyertakan karya dari Indonesia menurun terus, hingga akhirnya tidak lagi hadir sejak edisi kelima dan seterusnya.[1] Sebuah peta desain grafis dunia versi :output yang dipublikasikan pada buku :output 13 (2010) tidak lagi mencantumkan Indonesia, di antara puluhan negara lainnya (Gb. 3).[2] Perjalanan :output di Indonesia bisa diikuti di sini.

DESAIN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL

Ternyata, dewasa ini Indonesia bahkan tidak diperhitungkan dalam lingkup Asia! Tahun lalu, untuk ajang penghargaan Design for Asia (DFA) Awards 2013 yang diselenggarakan oleh Hong Kong Design Centre (HKDC), saya mendistribusikan call for entry-nya melalui situs maya DGI (www.dgi-indonesia.com) dan media-media sosial terkait; bahkan tautan ke situs DFAA ini saya cantumkan pada ruang banner yang tersedia di situs DGI supaya menjadi perhatian (ada empat kategori desain yang tercakup dalam DFAA: Desain Pakaian & Aksesori, Desain Komunikasi Visual, Desain Lingkungan, dan Desain Produk & Industri). Tapi, ketika kemudian saya menerima kiriman buku yang mempublikasikan karya-karya pemenangnya (Gb. 4), saya menjumpai tidak ada satu pun karya desainer Indonesia yang berhasil memperoleh penghargaan. Bahkan, di dalam sebuah peta yang menggambarkan lingkup desain di Asia, nama negara kita tidak diterakan, walau kepulauan Indonesia tergambarkan dengan jelas (di antara Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang) (Gb. 5), yang berarti: tidak ada satu pun karya dari Indonesia disertakan pada ajang ini. Dan sebagai akibatnya, Indonesia tidak diperhitungkan dalam percaturan desain di kawasan Asia.[3]

Pada 2014, saya beroleh kesempatan dari HKDC untuk menominasikan karya-karya desainer Indonesia bagi ajang penghargaan DFAA 2014. Karya-karya nominasi, bila lolos seleksi akan dibebaskan dari entry fee. Saya mengundang beberapa desainer grafis terbaik Indonesia untuk berperanserta, tapi hingga batas waktu yang ditentukan, hanya seorang desainer yang mengirimkan karya-karyanya.

Apa yang salah? Dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya?

Dari beberapa respons balik yang saya terima, ada catatan bahwa:

Pertama, kebanyakan desainer kita masih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga mengikuti kompetisi seolah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Menurut Cecil Mariani, desainer grafis yang membiayai sendiri studinya di School of Visual Arts (SVA), New York, AS: “Desain yang dianggap sebagai seni komersial tidak mendapatkan pendanaan publik sebagaimana seni murni atau praktik-praktik sosial lain. Sehingga bila seorang desainer tidak punya latar keluarga yang setidaknya cukup mapan, ia harus terus bertarung mengerjakan sebanyak-banyaknya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seringkali dengan mengkompromikan kualitas dan juga kesehatan. Sementara tak banyak waktu tersisa untuk mempromosikan diri atau menyediakan waktu berpartisipasi dalam kompetisi regional atau internasional”.

KEMANDIRIAN FINANSIAL

Bila pernyataan ini benar, maka nyata ada kebutuhan untuk mendukung desainer-desainer Indonesia, tidak hanya secara moral, tapi terutama bagi kesejahteraannya; ceruk yang bisa diisi (difasilitasi) baik oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf) ataupun oleh/bekerjasama dengan pihak swasta. Program pengembangan kapasitas (capacity building) yang dicanangkan oleh Kemenparekraf pada 2013 bertajuk Reka Baru Desain Indonesia (RBDI) misalnya baru akan menuai hasil bila dijalankan secara berkelanjutan. Sebagai medium pencarian bakat dan karya desain yang kreatif dan inovatif, Kemenparekraf seyogyanya menjaga keberlangsungan seleksi RBDI secara konsisten, dan memfasilitasi pengembangan kapasitasnya hingga memperoleh nilai ekonomi dan sosial yang sepadan. Tetapi, dengan akan berlangsungnya pergantian kepemimpinan nasional di 2014, timbul tanda tanya apakah departemen ini masih eksis?

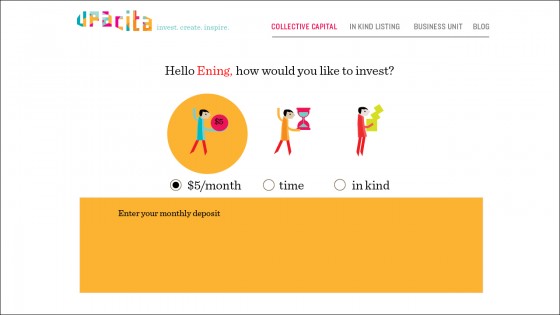

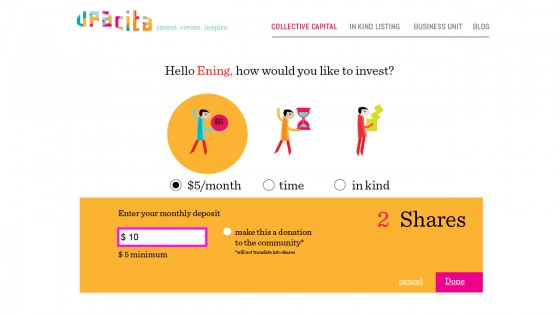

Tesis Cecil di SVA yang berjudul Upacita (2013), menggagas kemandirian finansial dengan cara memadukan konsep investasi kapital kolektif, koperasi, dan gerobak kaki lima sebagai sistem pendanaan demokratis, dari dan untuk para pelaku kreatif. Jika bisa diwujudkan, maka gagasan ini ideal guna menciptakan sistem investasi finansial yang memiliki ketahanan ekonomi dan kemandirian berkarya (Gb.6).

Gb. 6. Upacita, hasil riset dan studi Cecil Mariani di School of Visual Arts (SVA), New York, AS, 2013.

Kedua, indikasi tiadanya rasa percaya diri untuk bersaing dengan desainer-desainer luar negeri. Bagi sebagian desainer kita, mengikuti kompetisi-kompetisi di luar Indonesia sepertinya masih disikapi sebagai keluar dari zona nyaman. Antusiasme selalu tinggi terhadap kompetisi-kompetisi yang diadakan di dalam negeri sendiri, tapi tidak bagi yang diselenggarakan di luar Indonesia. Seorang desainer misalnya, menyatakan mundur dari niatnya semula untuk berperanserta pada ajang DFAA 2014 begitu melihat kualitas karya-karya yang menang pada DFAA 2013.

Bagaimana mengubah pola pikir, dari negatif-pesimistis ke positif-optimistis?

Kandidat presiden Joko Widodo melontarkan gagasan mengenai perlunya membangun karakter (character building) melalui Revolusi Mental. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar. Namun, masyarakatnya sering tidak percaya diri saat menghadapi tantangan-tantangan zaman. “Revolusi Mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka”.[4]

Perubahan yang berkaitan dengan mentalitas, semestinya diawali dari pendidikan. Tapi kita juga tidak harus menunggu hingga ada perubahan radikal di sektor pendidikan. Bisa dimulai misalnya dengan cara memberi penghargaan yang tinggi terhadap karya anak bangsa sendiri. Di bidang desain grafis misalnya, apa yang didedikasikan oleh lembaga Desain Grafis Indonesia (DGI)–bekerjasama dengan Forum Desain Grafis Indonesia (FDGI), dan dengan dukungan berbagai pihak secara mandiri–melalui ajang penghargaan Indonesian Graphic Design Award (IGDA) pada 2010 barulah sebuah awal. Apresiasi tidak cukup berhenti pada tingkat nasional, selanjutnya karya-karya itu selayaknya bisa diteruskan mengikuti ajang-ajang serupa di tingkat Asia dan dunia–sebagai wakil Indonesia. Kerja besar seperti ini seyogyanya membutuhkan kerjasama di antara lembaga-lembaga terkait: Kemenparekraf, asosiasi-asosiasi desain, dsb.

Kerja pendokumentasian dan pengarsipan karya-karya visual maupun tulis yang dilakukan oleh DGI juga adalah suatu bentuk apresiasi terhadap karya bangsa sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sejak 2007 DGI telah mencatat perkembangan desain grafis Indonesia dari masa ke masa. Koleksi DGI yang berjumlah ribuan itu bisa diakses secara daring (online) oleh siapa saja yang membutuhkan. Dan sejak awal 2014, proses pengarsipan juga dilakukan dengan menerbitkan buku-buku, di antaranya yang sudah terbit: Perspektif: 19 Desainer Muda Indonesia (pengarsipan karya-karya visual) (Gb. 7) dan Antologi Desain Grafis Indonesia (pengarsipan karya-karya tulis) (Gb. 8).

Gb. 7. Buku ‘Perspektif: 19 Desainer Muda Indonesia’, karya Vincent Wong, School of Design Binus University, diterbitkan oleh DGI Press, 2013.

KEMANDIRIAN BERKARYA

Era Pasca-modern memunculkan peran desainer grafis bukan sekadar sebagai penerjemah pikiran seseorang/satu pihak (service provider), tapi juga sebagai produsen ide itu sendiri atau sebagai penggubah (author). Maka pada 1990-an muncul istilah design-authorship yang populer terutama di antara mereka yang profesinya berada di perbatasan: di akademi-akademi desain, dan di wilayah samar desain dan seni. Bila pada era Modern Akhir desainer berperan lebih sebagai transmisi/pengirim informasi yang netral, maka pada era Pasca-modern desainer adalah partisipan dalam pengiriman pesan, bukan sekadar transmisi.[5]

Peran desainer-sebagai-penggubah ini bisa menjadi pilihan dalam berkarya, yang bisa mendorong seorang desainer mencipta karya-karya unggul, sehingga lebih percaya diri ketika kelak membawanya ke kompetisi-kompetisi internasional.

Pada buku Perspektif: 19 Desainer Grafis Muda Indonesia, Vincent Wong mengelaborasi kisah dan karya ke-19 desainer grafis muda terpilih ke dalam 19 buah pamflet sesuai interpretasi subjektifnya dan mengemasnya menjadi suatu kesatuan yang sepenuhnya mengekspresikan karakteristik visual pribadinya, menjadi sebuah karya yang Vincent sekali. Sebuah “sabotase” terhadap karakteristik masing-masing ke-19 desainer? Mungkin, tapi memang demikianlah salah satu ciri khas desainer-sebagai-penggubah.

Ketika mantan desainer grafis kelahiran Jerman, Otto Treumann (1919-2001) pertama kali melihat buku yang didedikasikan baginya yang dirancang oleh desainer grafis Belanda, Irma Boom: Otto Treumann Monograph, ia mengatakan bahwa buku itu adalah ‘her book’, bukan ‘his book’, karena Irma telah merancang buku tentang dirinya (Otto) itu sepenuhnya dengan gaya Irma sendiri. Tanpa ragu-ragu Irma menjawab bahwa itu adalah “buku saya mengenai kamu”: “It was my own interpretation of the work. I wasn’t trying to be Otto Treumann, I stayed myself”.

Tangerang Selatan,

24 Juni 2014

Hanny Kardinata, aktivis desain.

* Walau dipopulerkan oleh kandidat presiden Joko Widodo, istilah ini telah diperkenalkan jauh sebelumnya oleh pemikir klasik Frederick Winslow Taylor (1856-1915) sebagai upaya meningkatkan produktivitas melalui Teori Manajemen Ilmiah (The Principles of Scientific Management). Tulisan ini bukan bagian dari kampanye politik pemilihan presiden yang sedang berlangsung.

** Manifesto ini ditandatangani oleh mereka yang peduli pada hadirnya nilai-nilai serta percaya bahwa desainer harus bersikap kritis dan mengambil sikap, misalnya dengan tidak mempromosikan industri dan produk yang dianggap “buruk”, seperti iklan dan desain untuk produsen rokok, perusahaan senjata, dan sebagainya.

REFERENSI

[1] Kardinata, Hanny, :output (International Yearbook for Students Design Projects – Catatan Perjalanannya di Indonesia, 2009, http://wp.me/pQZgi-1sf

[2] :output 13, 2010, http://issuu.com/output/docs/output13_online

[3] Design for Asia, Hong Kong Design Center (HKDC), 2014, h. 8-9.

[4] Widodo, Joko, Revolusi Mental, Kompas edisi Sabtu, 10 Mei 2014.

[5] Kardinata, Hanny, Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia (dalam proses penulisan).

Quoted

The fate of a designer is not determined by the public system, but by the way he sees his own life