Dalam langgam manajemen bisnis masa kini, desain menempati posisi yang sangat penting dalam rantai nilai. Di fase praproduksi, sebuah produk perlu didesain konsepnya, baik bentuk maupun kegunaannya. Lalu di fase pascaproduksi, sebuah produk dibungkus sedemikian rupa dengan rupa-rupa yang tentunya sudah didesain dan dirancang khusus agar terlihat menarik dan menggemaskan bagi sasaran konsumennya. Harapannya, dengan desain yang menarik, konsumen akan rela menebusnya, bahkan sekalipun produk itu dibandrol dengan harga yang relatif mahal. Harapan ini sebenarnya tidak lagi suatu harapan dan malah sudah menjadi suatu fakta ilmiah saat Donald Norman melaporkannya dalam Emotional Design (2004).

Tidak hanya di aspek produksi, di era manajemen pencitraan hari ini, entitas bisnis pun dituntut untuk memiliki citra yang bagus nan cantik. Lagi-lagi, dalam rangka mengemas suatu corporate image, peran desain kembali mengemuka: mulai dari logo, identitas korporat, profil perusahaan, iklan, situs web, perancangan gedung, penataan ruang, sampai posting-an di media sosial. Ya, design is everywhere (kata sebuah stiker).

Dengan kata lain, sekiranya tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa desain berada di garda paling depan dari suatu entitas bisnis berikut produk-produknya saat berhadapan dengan entitas lainnya: bisnis, pemerintah, masyarakat, dan terutama konsumen—pengguna produk-produk mereka.

Itulah mengapa investasi yang dialokasikan untuk item desain bisa jadi sangat tinggi. Seiring dengan bertambah luasnya exposure suatu entitas terhadap khalayak publik dan sejauh mereka membutuhkan perhatian dan pengakuan dari khalayak tersebut, maka semakin penting pula penting pula arti desain bagi mereka.

Satu catatan penting perlu ditambahkan di sini. Melihat tren perkembangan bisnis desain hari ini, nampak fakta yang seolah-olah nampak paradoksal. Di satu sisi permintaan akan kerja desain meningkat pesat. Laporan OECD (2013) menunjukkan investasi perusahaan akan aset-aset berbasis-pengetahuan (ketimbang permesinan), yang salah satu komponennya adalah jasa desainer, meningkat 9% antara 2008-2014. Lebih spesifik, laporan IBISWorld’s Global Graphic Designer (2014) menunjukkan peningkatan industri desain global sebanyak 2,3% tiap tahunnya semenjak 2009! Bahkan di Inggris sendiri saja, peningkatan lapangan kerja desain 2011-13 mencapai angka 17,7% (DCMS, 2015). Lebih menarik lagi, di negeri kerajaan ini, peningkatan rate nilai tambah (Gross Value Added) tertinggi dicetak oleh kerja desain, naik 23,8% selama 2012-13.

Namun, statistik ini di sisi lain juga ditandai dengan menciutnya bisnis desain di seluruh dunia. Pasalnya, sebagamana pantauan Wired, tren perusahaan saat ini justru mulai mengurangi ketergantungannya terhadap penyedia jasa desain pihak ketiga dan mulai beralih dengan mengembangkan divisi desainnya sendiri di dalam perusahaan. Fenomena ini disebut in-sourcing atau in-housing (Fabricant, 2014). Paradoks? Nampaknya, namun sebenarnya tidak.

Tren in-sourcing ini adalah bukti bagaimana desain semakin memainkan peran penting yang tidak bisa dianggap sepele, yang bisa sewaktu-waktu dialih-dayakan (outsource) ke agensi desain di luar perusahaan.

Apapun efek-samping dari tren ini (yang notabene bukan fokus pembahasan di sini), satu poin yang bisa diambil di sini adalah bahwa para pelaku bisnis sudah mengakui signifikansi dari desain sebagai sebentuk kerja yang bernilai.

Namun demikian, yang sering tak terbicarakan di tengah hype desain ini adalah siapa dan bagaimana proses desain tersebut diatur dalam suatu sistem kerja (entah itu di pihak agensi, atau di pihak in-house perusahaan). Kita sudah sering mendengar mengenai proses kreatif dalam proses desain. Kita juga sudah kenyang dengan wacana mengenai hak kekayaan intelektual. Bahkan, kita juga mungkin sudah sering mendengar dan mengutarakan sendiri betapa aspek kreatif adalah hal yang tak ternilai dari suatu kerja desain. Lalu apa yang belum banyak kita dengar?

Karena desain adalah sebentuk kerja, maka sudah pasti ia dihargai (baca: dibayar). Dan karena ia dihargai, maka tentunya ia bernilai. Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana cara menilai desain ini yang konon adalah sesuatu yang tidak ternilai?

Bagaimana detil mekanisme pengukuran/penghitungannya sehingga desain yang tidak ternilai ini berujung pangkal pada sejumlah uang yang ditransfer ke rekening sang desainer? Apapun jawabannya, pertanyaan-pertanyaan ini agaknya belum banyak mewarnai perbincangan umum seputar desain, terutama di kalangan regulator (pemerintah), pengguna, dan konsumen. Bisa jadi, defisit perbincangan ini terjadi karena umumnya kita belum mengganggap cukup serius upaya apresiasi nilai dari kerja-kerja desain. Mungkin benar kita sudah menganggap serius peran desain dalam rantai ekonomi, namun sayangnya kita masih belum cukup serius memikirkan desain sebagai suatu bentuk kerja yang membentuk ekonomi pribadi sang desainer yang adalah pekerja.

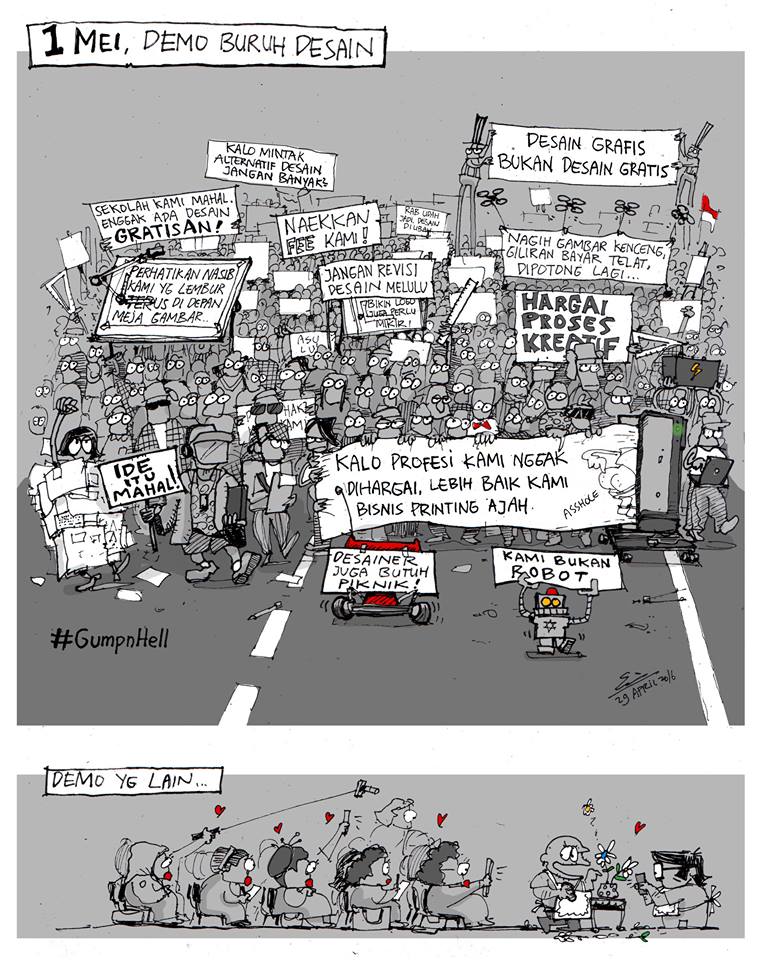

Gambar: Gump n Hell

Kerja Imaterial

Mengapresiasi kreativitas dari desain nampaknya adalah perkara mudah, setidaknya untuk di tataran obrolan sehari-hari, dan atau di retorika perusahaan, pemerintah atau para pembesar-pembesar di dunia desain. Namun, sebenarnya ia cukup kompleks.

Pasalnya, untuk mengapresiasi kreativitas yang terkandung dalam desain, kita harus mengapresiasinya sebagai sebentuk kerja yang merupakan hasil kerja dari sang desainer penciptanya, yang notabene adalah pekerja. Selama kedua hal ini—yaitu desain sebagai kerja dan desainer sebagai pekerja—luput dibicarakan, maka perbincangan seputar desain hanya akan menjadi obrolan riuh rendah yang hanya berorientasi semata-mata pada pencitraan. (Bukankah ini yang salah satunya mendongkrak citra mantan presiden SBY—yaitu sebagai yang peduli pada industri kreatif?)

‘Kerja’ adalah istilah yang dipakai untuk merujuk pada suatu aktivitas untuk menciptakan suatu produk/komoditas berikut nilai yang melekat padanya dan yang membuatnya menjadi layak (dan sukses!) dijual di pasar.

Adalah ‘pekerja’ yang mencurahkan waktu, energi, pikiran, emosi, dan kreativitasnya dalam aktivitas kerja ini.

Sebenarnya ada banyak cara untuk mendiskusikan kedua aspek ini dalam kaitannya dengan desain. Namun, satu yang hendak saya usulkan adalah dengan membingkainya dari perspektif kerja imaterial. (Keterbatasan tempat membuat saya membatasi fokus pembahasan hanya di aspek kerja; aspek pekerja akan dibahas pada kesempatan lain).

Kerja material adalah sebentuk aktivitas kerja ditujukan untuk memroduksi suatu item komoditas, baik barang maupun jasa. Komoditas ini yang akan menjadi barang dagangan utama dari si pekerja/produsen. Berbeda dari kerja material, kerja imaterial tidak menghasilkan suatu produk sebagai produk itu sendiri, melainkan ia menciptakannya sebagai sesuatu yang bersifat mengondisikan.

Kembali ke penjelasan Donald Norman sebentar, dengan desain yang baik calon konsumen cenderung tertarik untuk membelinya karena “pemrosesan otak kita meluas, otot-otot kita rileks, dan kita memandang obyek dengan cara yang lebih simpatik” (2004, h. 24). Jadi, adalah desain yang mengondisikan proses-proses neurologis, biologis, dan mental yang dijelaskan Norman, yaitu yang mengondisikan hasrat membeli dari sang konsumen. Dengan kata lain, desain mampu membuat apa yang dibungkusnya memancarkan aura yang memikat afeksi konsumen (Harold, 2009; bdk. Benjamin, 2002).

Jadi, apabila kerja material menghasilkan suatu produk yang memiliki sebuah nilai (untuk kemudian dijual), maka kerja imaterial menghasilkan suatu pengondisian yang nilainya diukur dari seberapa jauh ia memperformakan suatu hal dan bagaimana pengondisian performa tersebut menghasilkan efek yang diharapkan. Singkatnya, kerja desain sebagai suatu kerja imaterial adalah sebentuk kerja yang hasilnya adalah suatu pengondisian performa suatu produk atau entitas demi suatu efek yang membuat khalayak yang menjumpai produk atau entitas tersebut bersimpati dan membeli.

Lalu pengondisian seperti apakah kerja imaterial tersebut? Performa dan efek seperti apa yang berusaha dicapai melaluinya? Dan bagaimana kerja desain melakukan ini semua?

Kerja imaterial, sebagaimana disampaikan, adalah kerja yang hasil kerjanya adalah suatu pengondisian[1.Penjelasan mengenai pekerja imaterial di sini adalah hasil sintesis dari pembacaan panjang akan karya-karya beraliran Pekerjaisme (Workerism) di seputar ini. Di antaranya: Fortunati (1995), Hardt (1999), Hardt & Negri (2000, 2004, 2009), Lazzarato (1998, 2004), Trot (2007), Rabinow (2008), Berardi (2009), Brouillette (2009), Morini & Fumagalli (2010), dan Weeks (2011) untuk menyebut beberapa yang berpengaruh. Saya mempertanggung-jawabkan konsep ini secara lebih ekstensif di buku saya, Pekerjaisme dan Kapitalisme: Mutasi-Mutasi Kontemporer (segera terbit).]. Sementara ‘kondisi’ itu sendiri sebenarnya adalah nama lain dari relasi sosial. Kerja imaterial, dengan demikian, adalah kerja yang mengondisikan relasi sosial sedemikian rupa agar hasil-hasil kerja material menjadi bisa dipetik. Ini kemudian bisa menjelaskan mengapa DCMS Inggris melihat nilai tambah tertinggi sebagai hasil dari kerja-kerja desain. Rupa-rupa pengondisian relasi sosial ini akan menentukan konten spesifik dari kerja desain itu sendiri, yaitu sasaran-sasaran yang coba dibidik melalui suatu desain.

Ada tiga hal. Pertama adalah aspek kognitif. Aspek ini berkaitan dengan kerja-kerja manipulasi informasi secara logis dan konsisten, sedemikian rupa sehingga ia bisa dimengerti oleh konsumen. Kerja kognitif melibatkan kapasitas intelektual dan rasional dari pekerjanya. Itulah mengapa desain membutuhkan skill khusus yang dijadikan subyek ajar (universitas atau lembaga lainnya). Kerja kognitif ini akan memberikan efek pemahaman (understanding) di sisi konsumen. Karena tentunya konsumen tidak akan membeli suatu produk apabila desain produk tersebut membuatnya tidak mengerti arti dan kegunaan apa yang akan dibelinya.

Kedua adalah aspek afektif. Berbeda dengan aspek kognitif, aspek ini berkaitan dengan kerja-kerja manipulasi afeksi yang menyasar apresiasi spontan di sisi konsumen. Ia tidak melibatkan rasio, melainkan emosi. Efek yang ditujunya tidak lain adalah reaksi sensasional.

Kerja afektif dengan kata lain melibatkan dan mempekerjakan kualitas-kualitas yang tak terpahami, yang tak terperikan, yang hanya bisa dinikmati as it is.

Desain yang memiliki aspek afektif yang baik akan mampu “menggetarkan” konsumen dan membuatnya berdecak kagum, dan segera merogoh kocek untuk membelinya.

Terakhir, aspek biososietal (biosocietal). Bios artinya hidup; sementara sosietal artinya kemasyarakatan. Berbeda dengan biososial yang lebih bermakna biologis, biososietal lebih berkaitan dengan hal-hal antropo- dan sosiologis. Untuk memotong penjelasan rumit, singkatnya aspek biososietal berkenaan dengan pemaknaan yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat.

Berbeda dari ‘pemahaman’ (understanding) yang dikejar kerja kognitif, kerja biososietal mengejar suatu apresiasi maknawi yang sifatnya personal dan intim.

Saat seorang konsumen berseru “Nah ini gue banget!” maka ia sedang memberikan pemaknaan terhadap kesatuan aspek kognisi dan afeksi suatu produk dengan mengacu pada pengalaman pribadinya. Pemaknaan tentang identitas diri/kelompok, tentang kehidupan, tentang gaya hidup, dst., adalah efek-efek yang dikejar oleh kerja biososietal. “Bikin hidup lebih hidup,” “kutahu yang kumau,” “selera pemberani,” adalah contoh produk-produk kerja biososietal. Tujuannya, dengan memaknai secara personal, sang konsumen melihat dirinya di dalam produk itu dengan diperantarai dan dihantarkan oleh desain yang membungkus produk tersebut.

Penjelasan singkat ini (yang tentunya bisa menjadi lebih panjang di kesempatan lain) setidaknya bisa menunjukkan dan sekaligus membantu mengurai kompleksitas yang terkandung di dalam terma kerja imaterial, dan khususnya kerja desain sebagai kerja imaterial. Dengan pemahaman ini kita bisa menyaksikan betapa suatu kerja desain melibatkan kerja-kerja yang sifatnya kognitif, afektif, dan sekaligus biososietal.

Dalam guratan, komposisi warna, tata-letak, dan komponen-komponen desain lainnya bisa kita lihat betapa di balik itu semua terkandung logika informasional, sensasi afektif dan pemaknaan kehidupan yang implisit. Kesemuanya inilah yang membentuk suatu kesatuan nilai auratik dari kerja desain.

Kembali ke tujuan di awal mengapa kita perlu berefleksi sejenak dengan melihat fitur kerja imaterial dalam kerja desain ini, yaitu untuk supaya bisa benar-benar mengapresiasi kreativitas yang terkandung dalam setiap produk desain. Apa yang telah selalu luput dalam retorika riuh rendah seputar apresiasi kreativitas kerja desain pada umumnya adalah apresiasi terhadap ketiga aspek ini semua. Bahkan, apabila kita renungkan lebih jauh, ketiga aspek kognitif, afektif, dan biososietal ini adalah apa yang membentuk kehidupan itu sendiri.

Artinya, kerja desain ini mensyaratkan seluruh kualitas dan kapasitas yang tersimpan dalam tubuh sang pekerja yang membuatnya sebagai suatu makhluk hidup. Adalah kehidupan yang dipekerjakan dalam kerja-kerja yang mensyaratkan kreativitas, dan salah satunya adalah kerja desain.

Indonesia?

Saya kira poin ini cukup untuk membawa kita kembali menilik ulang persoalan apresiasi kerja imaterial dari pekerja kreatif, dan khususnya pekerja desain di tanah air. Di Indonesia, industri kreatif memiliki arti penting bagi neraca ekonomi nasional. Dari data Kementerian Perdagangan, misalnya, industri ini mencatat ekspor sampai Rp 81,4 triliun dan berkontribusi sebesar 9,13% dari total ekspor nasional. Penyerapan tenaga kerja pun tergolong tinggi: 5,4 juta pekerja. Melihat ceruk yang besar ini, bahkan Presiden Jokowi menyediakan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mengawal industri kreatif melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) bentukannya. Bagaimana tidak, kontribusi 7% PDB atau setara dengan Rp 642 triliun pastinya membuat industri kreatif pantas menerima dana insentif sebesar itu. Kita bisa melihat jelas di sini bagaimana industri kreatif yang tadinya lebih dilihat sebagai kendaraan pencitraan oleh presiden terdahulu, oleh pemerintahan yang sekarang ia berusaha dimanfaatkan sebesar mungkin potensinya untuk meningkatkan performa portofolio ekonomi nasional.

Di sini kita dapati kenyataan bahwa tidak hanya dunia bisnis, bahkan pemerintah pun telah mengakui signifikansi nilai ekonomis dari kerja-kerja kreatif bagi kepentingan masing-masing. Tapi, apakah lantas ini juga berarti bahwa keduanya sudah serius mengapresiasi nilai kerja dari ragam kerja di industri kreatif ini?

Apakah kompensasi yang diberikan kepada para pekerja imaterial di industri kreatif, khususnya pekerja desain, sudah cukup setimpal? Apakah sistem kompensasi nilai kerja desain yang ada saat ini sudah cukup mampu membeli kehidupan para pekerja desain? Dengan membingkai pertanyaan-pertanyaan seputar kreativitas desain dengan cara inilah baru bisa kita dapatkan suatu realitas pekerja desain yang jauh tertimbun riuh rendah retorika umum apresiasi desain.

(***)

Hizkia Yosie Polimpung. Peneliti dan penulis; sedang melakukan penelitian mengenai “Drama Kehidupan Pekerja Imaterial di Era Feminisasi Ekonomi” di Unit Noctua Co-Studio: Artisan, DIY & Literati, di Koperasi Riset Purusha.

Quoted

Makin banyak manfaat, makin sedikit dampak, makin baiklah desain itu